民族主义和经济(1934年1月4日)

列·托洛茨基着 施用勤译

意大利法西斯宣扬神圣的民族利己主义是唯一创造性的因素。德国国家社会主义把历史归结为民族,又附带着把民族归结为种族,把种族归结为血缘。但在那些在政治上没有上升或下降到法西斯主义的国家中,经济问题也日益陷入民族框架内。不是所有人都敢公然地在自己的旗帜上写上自给自足。但实际政策在各处都趋向于尽可能地与世界经济严密地隔绝。就在20年前,教科书灌输,蕴涵在人类发展的自然和历史条件中的世界分工,是财富和文化的强大因素。现在,世界交换成了所有灾难和危险的源头。后退,回家,回到民族源头!应该纠正佩里[1]海军上将,他在日本的“自给自足”上打出了条裂缝,但更严重的错误是赫里斯托福·哥伦布[2],它是如此没有分寸地扩展人类文化的舞台。

墨索里尼和希特勒发现的民族的不可逾越的价值与19世纪的错误的价值——民主和社会主义——对立。我们在此再一次落入与旧教科书的不可调和的矛盾中,更糟糕的是与确凿的历史事实的不可调和的矛盾中。只有恶意的无知才能操作赤裸裸的民族和自由主义的对立。实际上,新历史的全部解放运动,哪怕是从荷兰争取独立的斗争开始,同时具有民族和民主的性质。被压迫和被分裂的民族的觉醒,它们为自己的被肢解的民族的统一,为摆脱外来压迫争取独立的斗争,没有争取政治自由的斗争是不可能的。在18世纪末19世纪初,在民主革命的霹雳和暴风雨中,形成了法兰西民族。在19世纪的一系列战争和革命中,形成了意大利和德意志民族。北美民族的强劲发展在18世纪的争取解放的起义中受到洗礼,并由北方各州对南方各州在内战中的胜利而得到彻底的保障。民族不是由墨索里尼和希特勒发现的。在其新的,即资产阶级意义上的爱国主义是19世纪的产物。法兰西人民的民族意识可以说是最保守的和最稳定的,至今仍从民主传统中得到滋养。

但渗透着中世纪的割据主义的人类经济发展没有停留在民族框架之内。但发展趋势表现在:重心,至少是先进国家的,从国内市场转向外部市场。如果对19世纪来说,民族命运和经济命运的融合是引人注目的话,我们这个世纪的基本趋势就是经济和民族之间的不断增长的矛盾。在欧洲,这个矛盾的尖锐性达到了完全难以忍受的地步。

德国资本主义的发展最具能动性。如果在19世纪中期,德国人民束缚在几十个封建国家的笼子里的话,然而在创建帝国的40年后,德国工业在民族国家的框架里弊闷得喘不过气来。世界大战的主要原因之一,就是德国资本渴望冲上更广阔的舞台。作为上等兵的希特勒在1914-1918年间不是在民族统一的名义下,而是在超民族的帝国主义纲领的名义下战斗的,该纲领可以用著名的公式“组织欧洲”来概括。联合在德国军国主义政权下的欧洲,应该是更加宏大的任务——组织星球——的桥头堡。

但德国并非例外。它只是在更加强烈和侵略性的形式中表达了每个民族资本主义经济的趋势。战争是这些趋势冲突的结果。诚然,像任何一个巨大的历史震荡一样,战争引发了各种历史问题,顺便在欧洲更落后的部分(沙皇俄国、奥匈帝国)推动了民族革命。但这仅仅是消逝在过去的时代的迟到回声。就其实质来说,战争具有帝国主义的性质。它试图用消灭、破坏、野蛮的方法来解决进步的历史任务:在世界劳动分工准备的整个舞台上组织经济。

无须说,战争没有解决这个任务。相反,它进一步打碎了欧洲。它加深了欧洲和美国的相互依赖,同时也加深了它们之间的对抗。它推动了殖民地的独立发展,同时加剧了宗主国对殖民地市场的依赖。过去的所有矛盾在战争的结果中变得更加尖锐。当欧洲在美国的协助下对自己的被破坏的经济进行总体修复的头几年中,可以对此睁一只眼闭一只眼。但生产力的恢复必然意味着还原所有导致战争的灾难。今天的危机在自身中综合了过去的全部资本主义危机,首先意味着民族经济的危机。

国际联盟企图把战争没有解决的任务从军国主义的语言翻译成外交协议的语言。如果鲁登道夫[3] 未能用剑成功地“组织欧洲”的话,白瑞安[4] 试图借助于甜蜜的外交雄辩建立“欧洲联邦”。但一系列不断的政治、经济、金融、海关和货币代表会议只是展现了这个事实,即对我们时代的不可拖延的紧迫任务来说,统治阶级是不称职的。

从理论上,任务可以这样表述:怎样在居住在欧洲的各国人民充分自由的文化发展的情况下,保障在这个大陆上的经济统一?怎样把联合起来的欧洲纳入全世界的协调的经济中?解决这个问题不是在把民族神圣化的道路上,而是相反,把生产力彻底从民族国家强加给它的桎梏中解放出来。然而,欧洲统治阶级因军事和外交方法的破产而感到沮丧,今天从相反的一端来解决这个任务,即企图强行让经济服从已经过时的民族国家。普洛克儒斯忒斯之床的神话在宏大的规模中再现。统治者不是为新技术清理配得上它的舞台,而是把经济机体砍、切得支离破碎。

墨索里尼在不久前的一次纲领性的讲话中宣布“经济自由主义”的死亡,即自由竞争的王国的灭亡。思想本身并不新。托拉斯、辛迪加、财团早已把自由竞争挤到了后院。但与自由资本主义的企业相比,托拉斯更不能与有限的民族市场妥协。随着世界经济让民族市场服从自己,新的垄断吞噬了竞争。经济自由主义与经济的民族主义一起过时了。为经济输入民族主义的尸毒来拯救它的尝试,导致血液感染,它的名称是法西斯主义。

人类的历史提升是力求以最小的劳动消耗获得尽可能大的财富。文化增长的这个物质基础同时为评价社会制度和政治纲领提供了最深刻的标准。在人类社会领域中,劳动生产率的规律具有同样的意义,就像引力规律在力学领域中一样。过时的意识形态的消失不是别的,正是造成奴隶战胜野蛮,农奴劳动战胜奴隶劳动,自由雇佣劳动战胜农奴劳动的规律的体现。劳动生产率的规律不是直线性地为自己开辟道路,而是矛盾地、狂风似地和跳动式地、跳跃性地和左右摇摆式地克服地理和人类学的以及社会的障碍。因此在历史上出现了许多“例外”,它们不过是“规则”在现实中的特殊折射。

在19世纪,争取最高劳动生产率的斗争主义以自由竞争的形式进行,它支持资本主义经济通过周期性的行情震荡来实现动态的平衡。但竞争正是由于自己的进步历史作用导致了托拉斯、辛迪加和财团的可怕的集中,它同时意味着所有经济和社会矛盾的集中。自由竞争像一只不是孵化鸭崽而是鳄鱼的老母鸡。如果它不能应付自己的孩子的话,就不足为奇了。

经济自由主义已经彻底过时了。它的莫希干人[5] 越来越少信心地呼唤力量的自发游戏。需要新方法来确立托拉斯的摩天大楼和人类需求之间的相互关系。需要彻底地改变经济和社会的结构。但新方法与旧习惯,更重要的是与旧利益产生冲突。劳动生产率的规律痉挛地在它自己制造的障碍中挣扎。当代经济体系的巨大危机的实质就在于此。

被民族和世界经济的破坏趋势搞得措手不及的保守的政治家们和理论家们开始倾向于这个结论,灾难的主要原因是技术的过高的发展。很难想出更悲惨的奇谈怪论了!法国政治家和金融家卡约[6] 在人为地限制机械中看到拯救。这样,自由学说的最有教养的代表出乎预料地被最愚昧的工人所左右,这些人在一百年前曾经砸毁过纺织机。进步的任务是让经济舞台和社会关系适应新技术,现在则反其道而行之:为让生产力适应旧的民族舞台和旧的社会关系而遏制和压缩它们。大洋两岸为解决这个离奇的任务消耗了不少智力:如何把鳄鱼赶回到鸡蛋中。最新的经济民族主义因其反动性而受到谴责:它阻碍和降低人的生产力。

封闭经济的政策意味着人为地压缩那些能够成功地让其它国家的经济文化产生成果的工业部门。同时,割据倾向意味着人为地引进那些在民族土壤中找不到有利条件的部门。这样,经济独立的臆想产生了两个方向的沉重的附加开支。

此外又加上了通货膨胀。作为通用替代物的黄金在19世纪成了所有配得上货币名称的货币体系的基础。放弃黄金兑换能比海关更成功地把世界经济打成碎块。通货膨胀作为经济内部比例失调和它的国际联系的失调的表现,又加剧了这个失调,帮助把它从功能性的变成生理性的。这样,“民族”货币体系为经济民族主义的致命工作加冕。

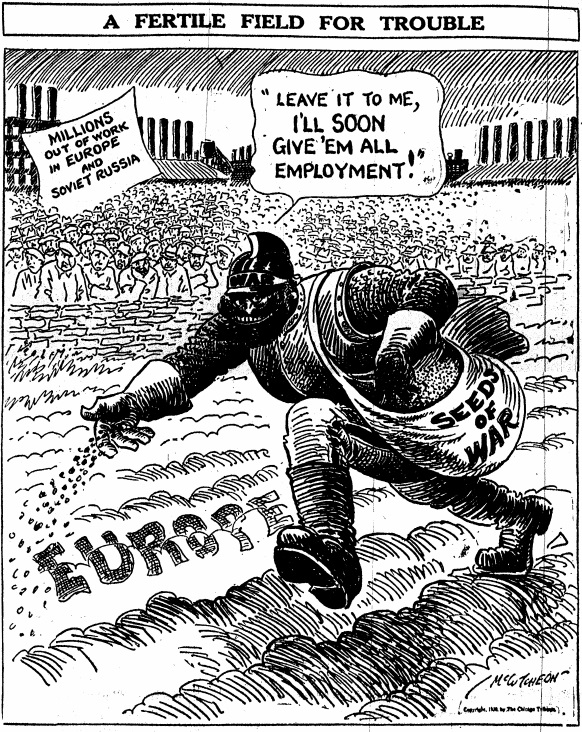

这一学派的最无畏的代表安慰自己,在封闭经济中虽然会穷一些,但民族会变得“更和睦”(希特勒),随着世界市场的意义的降低,对外冲突的导火索也会减少。这样的希望只是表明,割据学说不仅是反动的,还是彻头彻尾的乌托邦。民族主义的源头实际上是可怕的冲突的实验室:帝国主义像饥饿的老虎,它退到自己的民族巢穴中,是为新的大幅度的跳跃。

经济民族主义的理论甚至似乎是依靠“永恒‘的种族规律,实际上反映的也只是世界危机的绝望情况。慈善家是由痛苦的需求造成的,就是这方面的经典的例子。翻车的列车的乘客蜷缩在荒凉车站的椅子上,禁欲主义地彼此要对方相信,舒适败坏人的身体和精神。但所有人一个不落地幻想着列车能把他们送到他们可以在那里在两条干净床单中舒展四肢的地方。现在所有国家的实业界的直接关心是好歹撑住,活下来,哪怕是在休眠状态中,在民族市场的坚硬的床上,但所有这些意不由衷的禁欲主义者们都幻想着新的世界行情的强大的列车。

它是否能来?由于整个经济体系的结构性的破坏,行情预见现在很难,如果不是不可能的话。旧的工业周期像健康躯体中的心跳一样,以稳定的节奏为特征。战后我们已经看不到行情的正确交替了:老化的心脏出现间歇。

应该把被所谓的“国家资本主义”政策与上述情况联系起来。被急不可耐的利益和社会危险推动的国家政权借助紧急措施介入经济生活,这些措施的后果它自己在多数情况下都预见不到。但如果把新战争的爆发放在一边,它会长期推翻各种经济力量的自发工作,还有计划调节的自觉尝试,则可以充满信心地预见从危机和萧条朝复苏的转折,哪怕如果英国,尤其是美国今天的有利征兆看来是还不成春的早燕。

危机的破坏性工作必将达到——如果还没有已经达到的话——一点,这时陷入贫困的人类需要新的大量物质。烟囱将会冒烟,机轮将会转动。复苏将会变得十分明显,实业界会从麻木中醒来,很快就会忘记昨天的教训,会轻蔑地把自我否定的理论连同它的作者扔到一边。

但是,寄希望于面临的复苏规模将与今天的危机一样,是最大的幻想。我们知道:在儿童期、成年期、老年期的心跳是不同的。在资本主义上升时,危机具有短暂性,生产的暂时降低会在最近一个阶段中得到丰富的回报。不像现在,我们进入行情上升是暂时的,而危机变得越来越深的时代。瘦牛把茂盛的草吞得一点也不剩,仍饿得不行。

世界经济的气压计的指标一旦开始上升,所有资本主义国家都暴露出了进攻的急躁。争取国外市场的斗争将变得空前尖锐。关于割据优势的真诚考虑将被立即抛弃,民族和睦的明智计划被扔到桌下。这不仅适用德国资本主义和它的爆炸的能动性,或迟到的、急躁的和贪婪的日本资本主义,也适用于在其新矛盾中强大的美国资本主义。

美国是资本主义发展的最完善的类型。似乎是取之不尽用之不竭的国内市场的相对平衡,保证了它对欧洲的巨大的技术和经济优势。但美国介入战争的事实本身,是被破坏的内部平衡的表现。战争带入美国结构中的那些变化,把进入世界市场变成对美国资本主义的生死攸关的问题。许多人说,这个进入应该采取罕见的戏剧形式。

劳动生产率的规律对美国和欧洲的相互关系来说,对确定美国在世界上今后的地位,有决定性的意义。扬基赋予劳动生产率规律的最高形式被称为:传送带、标准化、系列生产。似乎已经找到了可以翻转世界的阿基米得[7] 支点。但旧大陆不想让它被翻转。所有人为自卫而反对所有人,用街垒、海关和刺刀来保卫。欧洲不买商品,不付债,并为此而武装起来。饥饿的日本凭借可怜的五个师占领了整个一个国家。世界最高技术似乎无力对付依靠低得多的技术的障碍。劳动生产力率的规律似乎失去了力量。

但这仅仅是表像。人类历史的基本规律必然会派生和次要现象进行报复。美国资本主义早晚应该尝试在整个我们的星上为自己开辟道路。用什么方法?不择手段。高系数的劳动生产率还意味着高系数的破坏活动。鼓吹战争?绝不是。我们什么也不鼓吹。我们只是尝试分析世界形势并从经济机制的规律中得出结论。没有比智力上的胆怯更糟糕的东西了,一旦事实和趋势与我们的理想或偏见矛盾时,它就转过身去不看它们。

只有在世界发展的历史框架中才能为法西斯主义找到属于它的位置。在它自身中没有任何创造性的和独立的东西。它的历史使命是把经济困境的理论和实践搞到荒谬的地步。

民主的民族主义一度曾引领人类前进。现在,它在东方殖民地国家中仍能扮演进步角色。但衰败的法西斯的民族主义除了死亡,什么也带不来。它不是在准备民族框架内准备安定经济,而是在世界舞台上的火山爆发和巨大的冲突。在近25-30年中在这部分中观察到的一切,与这个日益迫近我们的地狱之音相比,就成了田园序曲。这一次事关的不是经济的暂时降低,而是它的彻底粉碎和我们的整个文化的崩溃,如果劳动的、能思考的人类不能及时地掌握自己的生产力并在欧洲和世界规模上给予它以正确的组织的话。

原文译自网上下载的Национализм и хозяйство,收入《托洛茨基文集》(1933-1934年), 托洛茨基着, 施用勤译。

[1] 佩里(Matthew Calbraith Perry,1794-1858)美国海军军事活动家,海军准将(1841)。以武力威胁迫使日本政府签订1854年条约,结束两个多世纪以来日本与外界的隔绝状态。条约规定向美国军舰开放函馆和下田两个日本港口。——译注

[2] 哥伦布(Christopher Columbus,1451-1506)航海家,生于意大利热那亚。1492-1493年率领西班牙探险队寻找通往印度的最短海上航路;乘三艘轻快帆船(“圣玛丽亚号”、“平塔号”、“尼尼亚号”)横渡大西洋,于1492年10月到达圣萨尔瓦多岛(发现美洲的正式日期),尔后到达巴哈马群岛其它岛屿、古巴、海地。在后来的几次探险(1493-1496,1498-1500,1502-1504)中发现了大安的列斯群岛及一部分小安的列斯群岛、南美洲和中美洲沿岸。——译注

[3] 鲁登道夫(Erich Ludendorff,1865-1937)德国陆军上将,第一次世界大战期间任兴登堡将军的助手(1914年任东线参谋长,1916年起任德军最高统帅部第一副总军需长),1914-1916年实际指挥东线军事行动,1916-1918年指挥德国全部武装力量。参加过1920年的卡普叛乱,1923年和希特勒一起在慕尼黑发动法西斯暴乱。——译注

[4] 白里安(Aristide Briand,1862-1932)法国政治家。1909-1931年间曾多次任法国总理和外交部长。鼓吹建立“欧洲联邦”(1928年凯洛格——白里安公约等)。——译注

[5] 莫希干人系北美印第安人的一个种族,因欧洲殖民而衰亡。——译注

[6] 卡约(Joseph Caillaux,1863-1944)法国激进分子,于1911-1912年任法国总理,多次任财政部长。——英译者注

[7] 阿基米得(Archimedes,约公元前287-前212)古希腊学者。生于锡拉库扎(西西里岛)。最先研究出各种形体的面积、平面和体积的计算方法。他所写的关于静力学(阿基米得定律)的奠基性著作,提供了在自然科学和技术中运用数学的范例。有许多发明(阿基米得螺旋、用水中称量的方法测定合金的成分、重物升扬系统、军用投掷机等等)。为锡拉加扎人抗击罗马人设计了防御工程。——译注