民族主義和經濟(1934年1月4日)

列·托洛茨基著 施用勤譯

意大利法西斯宣揚神聖的民族利己主義是唯一創造性的因素。德國國家社會主義把歷史歸結為民族,又附帶著把民族歸結為種族,把種族歸結為血緣。但在那些在政治上沒有上升或下降到法西斯主義的國家中,經濟問題也日益陷入民族框架內。不是所有人都敢公然地在自己的旗幟上寫上自給自足。但實際政策在各處都趨向於盡可能地與世界經濟嚴密地隔絕。就在20年前,教科書灌輸,蘊涵在人類發展的自然和歷史條件中的世界分工,是財富和文化的強大因素。現在,世界交換成了所有災難和危險的源頭。後退,回家,回到民族源頭!應該糾正佩里[1]海軍上將,他在日本的“自給自足”上打出了條裂縫,但更嚴重的錯誤是赫里斯托福·哥倫布[2],它是如此沒有分寸地擴展人類文化的舞臺。

墨索里尼和希特勒發現的民族的不可逾越的價值與19世紀的錯誤的價值——民主和社會主義——對立。我們在此再一次落入與舊教科書的不可調和的矛盾中,更糟糕的是與確鑿的歷史事實的不可調和的矛盾中。只有惡意的無知才能操作赤裸裸的民族和自由主義的對立。實際上,新歷史的全部解放運動,哪怕是從荷蘭爭取獨立的鬥爭開始,同時具有民族和民主的性質。被壓迫和被分裂的民族的覺醒,它們為自己的被肢解的民族的統一,為擺脫外來壓迫爭取獨立的鬥爭,沒有爭取政治自由的鬥爭是不可能的。在18世紀末19世紀初,在民主革命的霹靂和暴風雨中,形成了法蘭西民族。在19世紀的一系列戰爭和革命中,形成了意大利和德意志民族。北美民族的強勁發展在18世紀的爭取解放的起義中受到洗禮,並由北方各州對南方各州在內戰中的勝利而得到徹底的保障。民族不是由墨索里尼和希特勒發現的。在其新的,即資產階級意義上的愛國主義是19世紀的產物。法蘭西人民的民族意識可以說是最保守的和最穩定的,至今仍從民主傳統中得到滋養。

但滲透著中世紀的割據主義的人類經濟發展沒有停留在民族框架之內。但發展趨勢表現在:重心,至少是先進國家的,從國內市場轉向外部市場。如果對19世紀來說,民族命運和經濟命運的融合是引人注目的話,我們這個世紀的基本趨勢就是經濟和民族之間的不斷增長的矛盾。在歐洲,這個矛盾的尖銳性達到了完全難以忍受的地步。

德國資本主義的發展最具能動性。如果在19世紀中期,德國人民束縛在幾十個封建國家的籠子裏的話,然而在創建帝國的40年後,德國工業在民族國家的框架裏弊悶得喘不過氣來。世界大戰的主要原因之一,就是德國資本渴望沖上更廣闊的舞臺。作為上等兵的希特勒在1914-1918年間不是在民族統一的名義下,而是在超民族的帝國主義綱領的名義下戰鬥的,該綱領可以用著名的公式“組織歐洲”來概括。聯合在德國軍國主義政權下的歐洲,應該是更加宏大的任務——組織星球——的橋頭堡。

但德國並非例外。它只是在更加強烈和侵略性的形式中表達了每個民族資本主義經濟的趨勢。戰爭是這些趨勢衝突的結果。誠然,像任何一個巨大的歷史震盪一樣,戰爭引發了各種歷史問題,順便在歐洲更落後的部分(沙皇俄國、奧匈帝國)推動了民族革命。但這僅僅是消逝在過去的時代的遲到回聲。就其實質來說,戰爭具有帝國主義的性質。它試圖用消滅、破壞、野蠻的方法來解決進步的歷史任務:在世界勞動分工準備的整個舞臺上組織經濟。

無須說,戰爭沒有解決這個任務。相反,它進一步打碎了歐洲。它加深了歐洲和美國的相互依賴,同時也加深了它們之間的對抗。它推動了殖民地的獨立發展,同時加劇了宗主國對殖民地市場的依賴。過去的所有矛盾在戰爭的結果中變得更加尖銳。當歐洲在美國的協助下對自己的被破壞的經濟進行總體修復的頭幾年中,可以對此睜一隻眼閉一隻眼。但生產力的恢復必然意味著還原所有導致戰爭的災難。今天的危機在自身中綜合了過去的全部資本主義危機,首先意味著民族經濟的危機。

國際聯盟企圖把戰爭沒有解決的任務從軍國主義的語言翻譯成外交協定的語言。如果魯登道夫[3] 未能用劍成功地“組織歐洲”的話,白里安[4] 試圖借助于甜蜜的外交雄辯建立“歐洲聯邦”。但一系列不斷的政治、經濟、金融、海關和貨幣代表會議只是展現了這個事實,即對我們時代的不可拖延的緊迫任務來說,統治階級是不稱職的。

從理論上,任務可以這樣表述:怎樣在居住在歐洲的各國人民充分自由的文化發展的情況下,保障在這個大陸上的經濟統一?怎樣把聯合起來的歐洲納入全世界的協調的經濟中?解決這個問題不是在把民族神聖化的道路上,而是相反,把生產力徹底從民族國家強加給它的桎梏中解放出來。然而,歐洲統治階級因軍事和外交方法的破產而感到沮喪,今天從相反的一端來解決這個任務,即企圖強行讓經濟服從已經過時的民族國家。普洛克儒斯忒斯之床的神話在宏大的規模中再現。統治者不是為新技術清理配得上它的舞臺,而是把經濟機體砍、切得支離破碎。

墨索里尼在不久前的一次綱領性的講話中宣佈“經濟自由主義”的死亡,即自由競爭的王國的滅亡。思想本身並不新。托拉斯、辛迪加、財團早已把自由競爭擠到了後院。但與自由資本主義的企業相比,托拉斯更不能與有限的民族市場妥協。隨著世界經濟讓民族市場服從自己,新的壟斷吞噬了競爭。經濟自由主義與經濟的民族主義一起過時了。為經濟輸入民族主義的屍毒來拯救它的嘗試,導致血液感染,它的名稱是法西斯主義。

人類的歷史提升是力求以最小的勞動消耗獲得盡可能大的財富。文化增長的這個物質基礎同時為評價社會制度和政治綱領提供了最深刻的標準。在人類社會領域中,勞動生產率的規律具有同樣的意義,就像引力規律在力學領域中一樣。過時的意識形態的消失不是別的,正是造成奴隸戰勝野蠻,農奴勞動戰勝奴隸勞動,自由雇傭勞動戰勝農奴勞動的規律的體現。勞動生產率的規律不是直線性地為自己開闢道路,而是矛盾地、狂風似地和跳動式地、跳躍性地和左右搖擺式地克服地理和人類學的以及社會的障礙。因此在歷史上出現了許多“例外”,它們不過是“規則”在現實中的特殊折射。

在19世紀,爭取最高勞動生產率的鬥爭主義以自由競爭的形式進行,它支持資本主義經濟通過週期性的行情震盪來實現動態的平衡。但競爭正是由於自己的進步歷史作用導致了托拉斯、辛迪加和財團的可怕的集中,它同時意味著所有經濟和社會矛盾的集中。自由競爭像一隻不是孵化鴨崽而是鱷魚的老母雞。如果它不能應付自己的孩子的話,就不足為奇了。

經濟自由主義已經徹底過時了。它的莫希幹人[5] 越來越少信心地呼喚力量的自發遊戲。需要新方法來確立托拉斯的摩天大樓和人類需求之間的相互關係。需要徹底地改變經濟和社會的結構。但新方法與舊習慣,更重要的是與舊利益產生衝突。勞動生產率的規律痙攣地在它自己製造的障礙中掙扎。當代經濟體系的巨大危機的實質就在於此。

被民族和世界經濟的破壞趨勢搞得措手不及的保守的政治家們和理論家們開始傾向於這個結論,災難的主要原因是技術的過高的發展。很難想出更悲慘的奇談怪論了!法國政治家和金融家卡約[6] 在人為地限制機械中看到拯救。這樣,自由學說的最有教養的代表出乎預料地被最愚昧的工人所左右,這些人在一百年前曾經砸毀過紡織機。進步的任務是讓經濟舞臺和社會關係適應新技術,現在則反其道而行之:為讓生產力適應舊的民族舞臺和舊的社會關係而遏制和壓縮它們。大洋兩岸為解決這個離奇的任務消耗了不少智力:如何把鱷魚趕回到雞蛋中。最新的經濟民族主義因其反動性而受到譴責:它阻礙和降低人的生產力。

封閉經濟的政策意味著人為地壓縮那些能夠成功地讓其他國家的經濟文化產生成果的工業部門。同時,割據傾向意味著人為地引進那些在民族土壤中找不到有利條件的部門。這樣,經濟獨立的臆想產生了兩個方向的沉重的附加開支。

此外又加上了通貨膨脹。作為通用替代物的黃金在19世紀成了所有配得上貨幣名稱的貨幣體系的基礎。放棄黃金兌換能比海關更成功地把世界經濟打成碎塊。通貨膨脹作為經濟內部比例失調和它的國際聯繫的失調的表現,又加劇了這個失調,幫助把它從功能性的變成生理性的。這樣,“民族”貨幣體系為經濟民族主義的致命工作加冕。

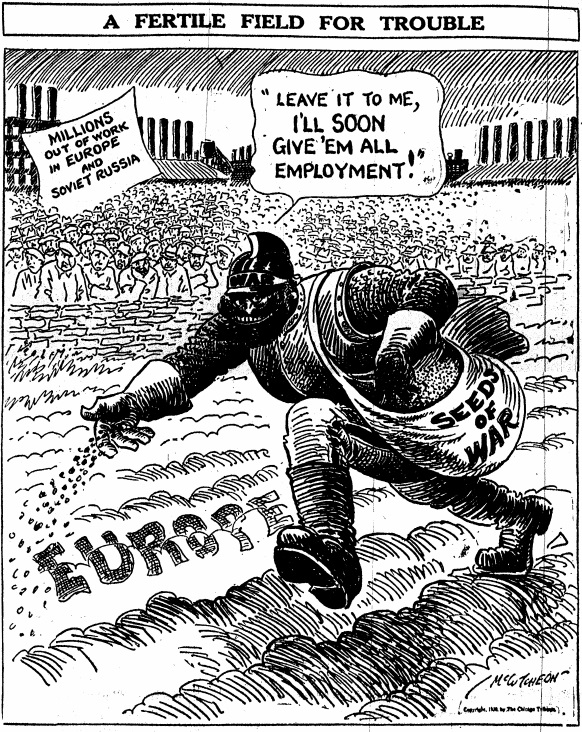

這一學派的最無畏的代表安慰自己,在封閉經濟中雖然會窮一些,但民族會變得“更和睦”(希特勒),隨著世界市場的意義的降低,對外衝突的導火索也會減少。這樣的希望只是表明,割據學說不僅是反動的,還是徹頭徹尾的烏托邦。民族主義的源頭實際上是可怕的衝突的實驗室:帝國主義像饑餓的老虎,它退到自己的民族巢穴中,是為新的大幅度的跳躍。

經濟民族主義的理論甚至似乎是依靠“永恆‘的種族規律,實際上反映的也只是世界危機的絕望情況。慈善家是由痛苦的需求造成的,就是這方面的經典的例子。翻車的列車的乘客蜷縮在荒涼車站的椅子上,禁欲主義地彼此要對方相信,舒適敗壞人的身體和精神。但所有人一個不落地幻想著列車能把他們送到他們可以在那裏在兩條乾淨床單中舒展四肢的地方。現在所有國家的實業界的直接關心是好歹撐住,活下來,哪怕是在休眠狀態中,在民族市場的堅硬的床上,但所有這些意不由衷的禁欲主義者們都幻想著新的世界行情的強大的列車。

它是否能來?由於整個經濟體系的結構性的破壞,行情預見現在很難,如果不是不可能的話。舊的工業週期像健康軀體中的心跳一樣,以穩定的節奏為特徵。戰後我們已經看不到行情的正確交替了:老化的心臟出現間歇。

應該把被所謂的“國家資本主義”政策與上述情況聯繫起來。被急不可耐的利益和社會危險推動的國家政權借助緊急措施介入經濟生活,這些措施的後果它自己在多數情況下都預見不到。但如果把新戰爭的爆發放在一邊,它會長期推翻各種經濟力量的自發工作,還有計劃調節的自覺嘗試,則可以充滿信心地預見從危機和蕭條朝復蘇的轉折,哪怕如果英國,尤其是美國今天的有利徵兆看來是還不成春的早燕。

危機的破壞性工作必將達到——如果還沒有已經達到的話——一點,這時陷入貧困的人類需要新的大量物質。煙囪將會冒煙,機輪將會轉動。復蘇將會變得十分明顯,實業界會從麻木中醒來,很快就會忘記昨天的教訓,會輕蔑地把自我否定的理論連同它的作者扔到一邊。

但是,寄希望於面臨的復蘇規模將與今天的危機一樣,是最大的幻想。我們知道:在兒童期、成年期、老年期的心跳是不同的。在資本主義上升時,危機具有短暫性,生產的暫時降低會在最近一個階段中得到豐富的回報。不像現在,我們進入行情上升是暫時的,而危機變得越來越深的時代。瘦牛把茂盛的草吞得一點也不剩,仍餓得不行。

世界經濟的氣壓計的指標一旦開始上升,所有資本主義國家都暴露出了進攻的急躁。爭取國外市場的鬥爭將變得空前尖銳。關於割據優勢的真誠考慮將被立即拋棄,民族和睦的明智計劃被扔到桌下。這不僅適用德國資本主義和它的爆炸的能動性,或遲到的、急躁的和貪婪的日本資本主義,也適用於在其新矛盾中強大的美國資本主義。

美國是資本主義發展的最完善的類型。似乎是取之不盡用之不竭的國內市場的相對平衡,保證了它對歐洲的巨大的技術和經濟優勢。但美國介入戰爭的事實本身,是被破壞的內部平衡的表現。戰爭帶入美國結構中的那些變化,把進入世界市場變成對美國資本主義的生死攸關的問題。許多人說,這個進入應該採取罕見的戲劇形式。

勞動生產率的規律對美國和歐洲的相互關係來說,對確定美國在世界上今後的地位,有決定性的意義。揚基賦予勞動生產率規律的最高形式被稱為:傳送帶、標準化、系列生產。似乎已經找到了可以翻轉世界的阿基米德[7] 支點。但舊大陸不想讓它被翻轉。所有人為自衛而反對所有人,用街壘、海關和刺刀來保衛。歐洲不買商品,不付債,並為此而武裝起來。饑餓的日本憑藉可憐的五個師佔領了整個一個國家。世界最高技術似乎無力對付依靠低得多的技術的障礙。勞動生產力率的規律似乎失去了力量。

但這僅僅是表像。人類歷史的基本規律必然會派生和次要現象進行報復。美國資本主義早晚應該嘗試在整個我們的星上為自己開闢道路。用什麼方法?不擇手段。高係數的勞動生產率還意味著高係數的破壞活動。鼓吹戰爭?絕不是。我們什麼也不鼓吹。我們只是嘗試分析世界形勢並從經濟機制的規律中得出結論。沒有比智力上的膽怯更糟糕的東西了,一旦事實和趨勢與我們的理想或偏見矛盾時,它就轉過身去不看它們。

只有在世界發展的歷史框架中才能為法西斯主義找到屬於它的位置。在它自身中沒有任何創造性的和獨立的東西。它的歷史使命是把經濟困境的理論和實踐搞到荒謬的地步。

民主的民族主義一度曾引領人類前進。現在,它在東方殖民地國家中仍能扮演進步角色。但衰敗的法西斯的民族主義除了死亡,什麼也帶不來。它不是在準備民族框架內準備安定經濟,而是在世界舞臺上的火山爆發和巨大的衝突。在近25-30年中在這部分中觀察到的一切,與這個日益迫近我們的地獄之音相比,就成了田園序曲。這一次事關的不是經濟的暫時降低,而是它的徹底粉碎和我們的整個文化的崩潰,如果勞動的、能思考的人類不能及時地掌握自己的生產力並在歐洲和世界規模上給予它以正確的組織的話。

原文譯自網上下載的Национализм и хозяйство,收入《托洛茨基文集》(1933-1934年), 托洛茨基著, 施用勤譯。

[1] 佩里(Matthew Calbraith Perry,1794-1858)美國海軍軍事活動家,海軍準將(1841)。以武力威脅迫使日本政府簽訂1854年條約,結束兩個多世紀以來日本與外界的隔絕狀態。條約規定向美國軍艦開放函館和下田兩個日本港口。——譯注

[2] 哥倫布(Christopher Columbus,1451-1506)航海家,生於義大利熱那亞。1492-1493年率領西班牙探險隊尋找通往印度的最短海上航路;乘三艘輕快帆船(“聖瑪麗亞號”、“平塔號”、“尼尼亞號”)橫渡大西洋,於1492年10月到達聖薩爾瓦多島(發現美洲的正式日期),爾後到達巴哈馬群島其他島嶼、古巴、海地。在後來的幾次探險(1493-1496,1498-1500,1502-1504)中發現了大安的列斯群島及一部分小安的列斯群島、南美洲和中美洲沿岸。——譯注

[3] 魯登道夫(Erich Ludendorff,1865-1937)德國陸軍上將,第一次世界大戰期間任興登堡將軍的助手(1914年任東線參謀長,1916年起任德軍最高統帥部第一副總軍需長),1914-1916年實際指揮東線軍事行動,1916-1918年指揮德國全部武裝力量。參加過1920年的卡普叛亂,1923年和希特勒一起在慕尼克發動法西斯暴亂。——譯注

[4] 白裡安(Aristide Briand,1862-1932)法國政治家。1909-1931年間曾多次任法國總理和外交部長。鼓吹建立“歐洲聯邦”(1928年凱洛格——白裡安公約等)。——譯注

[5] 莫希幹人系北美印第安人的一個種族,因歐洲殖民而衰亡。——譯注

[6] 卡約(Joseph Caillaux,1863-1944)法國激進分子,于1911-1912年任法國總理,多次任財政部長。——英譯者注

[7] 阿基米德(Archimedes,約西元前287-前212)古希臘學者。生於錫拉庫紮(西西里島)。最先研究出各種形體的面積、平面和體積的計算方法。他所寫的關於靜力學(阿基米德定律)的奠基性著作,提供了在自然科學和技術中運用數學的範例。有許多發明(阿基米德螺旋、用水中稱量的方法測定合金的成分、重物升揚系統、軍用投擲機等等)。為錫拉加紮人抗擊羅馬人設計了防禦工程。——譯注