中國地方債務危機

青巖

2013年12月30日,審計署發佈全國政府性債務審計結果顯示,截至2013年6月底,全國各級政府負有償還責任的債務206988.65億元,負有擔保責任的債務29256.49億元,可能承擔一定救助責任的債務66504.56億。

中央政府負有償還責任的債務98129.48億元,負有擔保責任的債務600.72 億元,可能承擔一定救助責任的債務23110.84 億元;地方政府負有償還責任的債務108859.17億元,負有擔保責任的債務26655.77 億元,可能承擔一定救助責任的債務43393.72 億元。

此次審計包括中央、省、市、縣、鄉五級政府,與2011年審計範圍相比,增加了中央和鄉鎮兩級政府。

此前2011年的審計結果顯示,截至2010年底,全國地方政府性債務餘額107174.91億元,其中:政府負有償還責任的債務67109.51億元,佔62.62%;政府負有擔保責任的或有債務23369.74億元,佔21.80%;政府可能承擔一定救助責任的其它相關債務16695.66億元,佔15.58%。

與2011年地方債10.7萬億元的規模相比,此次地方債規模增長到約17.9萬億元。到2012年底全國政府性債務的總負債率爲39.43%,低於國際通常使用的60%的負債率控制標準參考值;全國政府外債餘額爲4733.58億元,佔GDP的比率0.91%,低於國際通常使用的20%的控制標準參考值;全國政府負有償還責任債務的債務率爲105.66%,處於國際貨幣基金組織確定的債務率控制標準參考值範圍之內。

審計署新聞發言人陳塵肇表示,從我國經濟發展水平、政府性債務的現狀,以及資產與負債的相互關係看,我國政府性債務風險總體可控。但審計也表明,地方政府負有償還責任的債務增長較快,部分地方和行業債務負擔較重,地方政府性債務對土地出讓收入的依賴程度較高,部分地方和單位違規融資、違規使用政府性債務資金。

審計署財政審計司司長袁野指出:“我國地方政府債務資金有87%投向了市政建設、土地收儲、交通運輸、保障性住房、教科文衛、農林水利、生態建設等基礎性、公益性領域,其餘債務資金用於工業、能源等方面。形成了大量優質資產,產生了較好的經濟效益、社會效益和生態效益。”

但是,袁野分析了政府性債務管理出現問題的主要原因:“一是由於財稅體制不夠完善,地方政府財力有限,地方普遍通過舉債彌補資金缺口。二是一些地方領導幹部政績觀存在偏差,片面追求經濟增長,有較強的投資衝動,盲目舉債發展,加之對地方政府及領導幹部考覈機制缺乏債務管理約束,致使部分地方的政府性債務增長較快。違規融資、違規使用債務資金問題仍不同程度存在。”

此次審計發現政府性債務管理中存在一些問題:一是地方政府負有償還責任的債務增長較快,年均增長19.97%;二是部分地方和行業債務負擔較重,有的地區債務率已經超過100%,債務償還壓力較大;三是地方政府性債務對土地出讓收入的依賴程度較高;四是部分地方和單位違規融資、違規使用政府性債務資金等。

財政部財政科學研究所副所長劉尚希表示,還要加快政府職能轉變,堅決遏制地方政府追求短期GDP增速的“政績衝動”。地方政府不能搞大躍進,無論是經濟建設、城鎮化建設,不能急於求成,而要量力而行,要保持合理的債務率,不能一口吃個胖子,否則多少錢都不夠花。

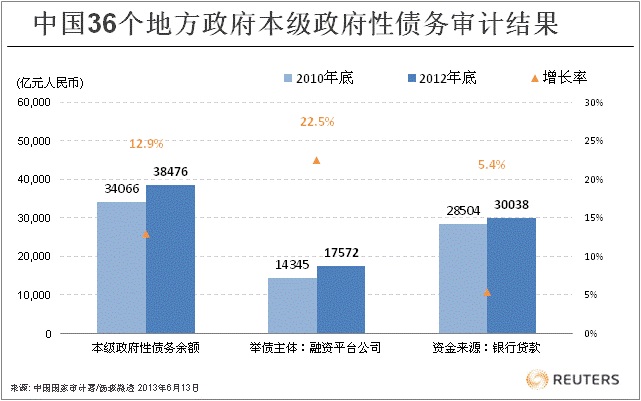

2013年6月11日,審計署發佈了“36個地方政府本級政府性債務審計結果公告”,顯示36個地方政府本級政府性債務餘額已接近3.85萬億元,比2010年增加4409.81億元,增長12.94%。16地區債務率超100%,債務率最高達219%,違規爲817億元債務提供擔保等問題紛紛浮出水面。

截至2012年底,36個地方政府本級政府性債務餘額38475.81億元,比2010年增加4409.81億元,增長12.94%。

從債務資金來源看,2012年底債務餘額中,銀行貸款和發行債券分別佔78.07%和12.06%,仍是債務資金的主要來源。從債務率(債務餘額與地方政府綜合財力的比率,爲衡量債務規模大小的指針)看,36個地方政府本級中,有24個地區2012年政府負有償還責任的債務率比2010年下降;如加上政府負有擔保責任的債務,有31個地區債務率比2010年下降。但仍有10個地區2012年政府負有償還責任的債務率超過100%;如加上政府負有擔保責任的債務,有16個地區債務率超過100%。

2012年,有9個省會城市本級政府負有償還責任的債務率超過100%,如加上政府負有擔保責任的債務,債務率最高的達219.57%。部分地方由於土地出讓收入增幅下降,償債壓力加大。2012年底,4個省本級、17個省會城市本級承諾以土地出讓收入爲償債來源的債務餘額7746.97億元,而上述地區當年以土地出讓收入爲償債來源的債務需償還本息2315.73億元,爲當年可支配土地出讓收入的1.25倍。

審計抽查發現,2011年至2012年,地方通過融資和違規集資合計2180.87億元。這些融資方式蘊含新的風險隱患,如BT融資年利率最高達20%。5個省本級和3個省會城市本級政府有關部門違規爲817.67億元的債務舉借提供擔保。截至2012年底,36個地方政府本級中,仍有8個尚未出臺政府性債務管理規定。

|

|

|

國家行政學院研究室主任丁茂戰分析,“目前,地方政府舉債已成爲比較普遍的現象,只要有條件、有機會都會這麼做。”他認爲導致地方政府大肆舉債的原因如下:一是要幹事,但沒錢。現在財稅體制,使地方政府尤其是地、縣級政府,其收入和支出嚴重不對稱,要幹事就必須借債。二是考慮到借的是國家開發銀行等政策性銀行及國有商業銀行的錢,屬於“政銀”合作,都是國家的,也沒有放在自己腰包,想當然地認爲可以多借一些。三是寄希望用預期土地收入還債,或者招商引資後還債。其實這樣做風險更大,土地市場會收得越來越緊,房地產市場只會緊不會放。預期不靠譜。四是監督不力。我國財政金融領域的發展還處於初級階段,體制改革遠未到位,監督手段明顯欠缺。

審計署財政審計司相關負責人表示,當前地方政府性債務管理中存在問題和風險隱患。一是債務規模增長較快,有4個省和8個省會城市本級增長率超過20%;二是部分地區和行業債務風險凸顯,債務償還過度依賴土地收入,高速公路、政府還貸二級公路等;三是一些地方通過信托、BT(建設-移交)和違規集資等方式變相融資問題突出,隱蔽性強、籌資成本高,蘊含新的風險隱患;四是融資平臺公司退出管理不到位,部分融資平臺公司資產質量較差、償債能力不強;五是一些地方還存在違規擔保、違規融資、改變債務資金用途、債務資金閒置等問題。

財經評論人楊國英指出,在近年來基礎設施建設已相對飽和的情況下,地方政府投資衝動之所以仍難消退,除與“保增長”的政績訴求相關外,還與部分地方政府主政官員的關聯利益有關。衆所周知,在地方政府財政預決算體系仍不健全、招投標仍存在形式或實質的不透明之下,地方政府通過持續舉債,不僅可以推動相關行政主導型投資,實現“保增長”的短期政績,更可以由此爲關聯人的利益輸送提供便利。

丁茂戰則批評,一些地方政府官員爲了政績透支未來。“部分地方政府的領導風險意識差,爲官主要考慮當下政績,明天之事明日再說,保不準即將升遷或調整更好崗位走人,並且越是在可見時間裏可能提拔的人,借錢越無所顧忌。傳統政績導向的問題還沒有解決。以GDP、城市建設、形象工程爲導向的問題普遍存在。如何科學合理地衡量經濟發展的質量,在許多地方沒有引起足夠重視。

國際貨幣基金組織(IMF)曾經在2013年7月17日發佈了2013年度對中國宏觀經濟狀況的“年度體檢報告”。其中估算,截至去年中國政府債務佔GDP的比重達45%以上。報告稱,由於近年信貸激增及非傳統金融迅猛發展,中國地方政府通過預算外融資活動的借貸大幅增長。如果將地方政府融資平臺和預算外資金納入廣義政府債務範圍,那麼去年的中國政府債務佔GDP的比重超過45%。雖然這種情況目前仍然可控,但如果金融部門對地方政府融資平臺的風險暴露進一步快速增大,最終出現無序調整的風險就會增加。

引用資料來源:

“中國地方債規模低於預期 專家稱不能掉以輕心”,2013年12月31日,中國新聞網。

“審計署:36個地方政府債務餘額近3.85萬億”,2013年06月11日,新華網。

“IMF:中國廣義政府債佔GDP比重超45%”,2013年07月19日,新京報。

“人民日報談地方政府近4萬億債務:只鋪攤子不管還”,2013年06月12日,鳳凰財經。

|

|

|