雨果•布兰科:未来属于土著

特德·汉米尔顿

布兰科是拉丁美洲马克思主义革命家菲德尔·卡斯特罗和切·格瓦拉的同龄人(他和格瓦拉在几场辩论中是相对的两方)。20世纪60年代初,他组织农民,从安第斯山脉中部的封建庄园主手中夺回土地。他被秘鲁政府监禁多年,被控谋杀一名在战争中丧生的警察(布兰科否认指控)。在狱中,他写了《土地或死亡》(Land or Death),提出如何在安第斯地区依靠土地改革的努力,发起共产主义运动。他的激进思想让他遭到来自各方面的死亡威胁,他在智利、瑞典和墨西哥流亡多年。近年来,他回到秘鲁。

布兰科吸引我的,与其说是他的反叛经历,还不如说是他当下的社会活动。受不了全球环境危机和私营企业对本土土地的侵占——最近出现在美国耸岩(Standing Rock)地区的对抗中——布兰科成了世界各地土著运动的倡导者。

布兰科在秘鲁的库斯科(Cusco)地区长大,讲土著语言,克丘亚语(Quechua)。2007年,他创办期刊《土著斗争》(Indigenous Struggle),内容涉及与土著群体发生冲突的政治和经济力量。他继续鼓吹土著小区以成功的方式对付威胁环境的全球新自由主义势力。布兰科在接受《无许可之权限(Sin Permiso)》杂志的采访时说:"土著运动是先锋。"在反对这一制度和建立另类社会组织的斗争中,土著运动是最先进的。

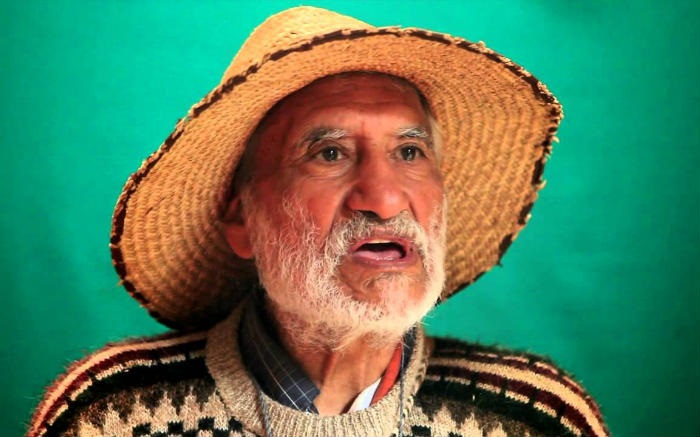

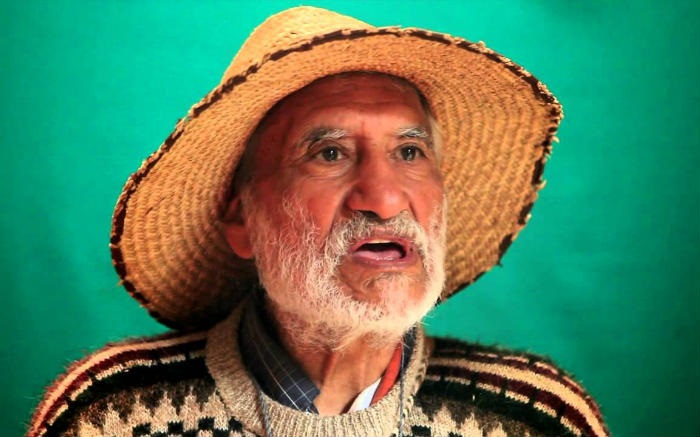

83岁的布兰科告诉我,现在,他不再外出,尽管他刚刚结束为期一个月的墨西哥之行,去看望反采矿活动人士。他的家装饰简朴,摆满了旧书和杂志;他行事低调却待人热情。就我们两人坐在餐桌旁。在谈话中,他彬彬有礼,但坦率直接,用多年旅行和流放时的逸事趣闻来加强他的想法。

现在看来,拉丁美洲马克思主义起义的时代似乎很遥远,但布兰科认为,这与当今问题有关。在我们的讨论中,他以西班牙语热情地谈论特朗普、全球变暖、自然权利以及土著运动在当今全球政治气候中的重要性。

《格尔尼卡》网络杂志访问雨果·布兰科

格尔尼卡:多年来,你一直把精力集中在财富分配和社会正义上。为什么气候变化现在成为紧迫的问题?

雨果·布兰科:我一直为社会平等而奋斗。但现在有更重要的问题:我们物种的生存。跨国公司统治一百多年,随着他们把其它物种灭绝,他们将灭绝人类。

这些大型跨国公司的目标,是在最短时间内获得最多的资金。为此目的,他们袭击自然。为了这一目标,他们利用先进的科学技术,在各地,包括在美国,水力压裂毒害人们的饮用水源。政府或多或少也代表跨国公司的利益。甚至进步的政府也屈服。

格尔尼卡:你说过,土著群体可以在对抗全球变暖方面发挥重要作用。怎么会这样?

雨果·布兰科:近来,对大自然的打击是强烈的,所以有更多的人起来保护生态系统。生态学家尊重土著,因为土著保护自然,而相对看轻金钱一类的东西。我是克丘亚土著人,我们有敬爱和崇拜自然的原则,在克丘亚,我们称自然为Pachamama,或大地母亲。但是,大洋洲、非洲、亚洲以及瑞典和芬兰北部都有土著人民。土著人民的特点是,他们更热爱自然、团结和合作,而不是个人权利。

例如,在南非有人类学家与土著儿童的故事。他把一些糖果和水果放在树上,他告诉孩子,“起跑,第一个到达那里的人就得到所有东西。”孩子手牵手一起跑在那里,把所有东西都分给大家。“你为什么这么傻?我说过,第一个到达者得到一切。” 他们回答:“如果我们其中有一个人没有糖果或水果,我们都会难受。我所以存在,是因为有你存在。”

在库斯科(Cusco)一所大学学习农学的教师,当他们参加农民的农业博览会时,他们了解到,不应该给种植最大马铃薯或最多马铃薯的人颁奖,而是给生产最多品种的人颁奖,因为当地土著认为这更重要。如果你问,“你在土地上生产什么?”他们会说,“什么都有”,河边有鳄梨,山顶有土豆。

在秘鲁,有些蘑菇只有在雨季才会生长。在库斯科市场,有农民(campesina)出售一堆堆这种蘑菇。我告诉她,“我全买了,但你不用给我折扣。”对她,这应该是个很好的交易,因为通常卖得多则价格更低。但她告诉我,“不。如果我把他们都卖给你们,我该卖别人什么?”销售不仅仅是生意,而是社会关系。

我举这些例子表明,作为"土著"是有意义的。有些人称我们土著为"原始人",他们是对的。因为我们保留了整个社会曾经拥有的原始组织,横向平行的。他们称我们为"野人",我认为他们也说得对,因为野人是那些没有被驯化的人。秃鹰是野生动物,公鸡是被驯养的。我宁愿当秃鹰,也不愿当公鸡。

格尔尼卡:有可能在国际层面上利用这种集体力量吗?

雨果·布兰科:我支持全球人民自我治理的观点。这是对抗全球变暖和防止自然毁灭的唯一救赎之法。因此,土著人民比以往任何时候都更受尊重。

马克思从黑格尔学到哲学原理。首先是肯定,即命题;然后是否定,这是反命题;然后是统一,又回到命题,并纳入反命题的元素。其命题是原始社会:横向的,而不是等级的。之后来到是[对立面],文明:种姓制度,在欧洲是垂直的阶级,由那些按照自己的利益进行控制和统治的人领导。而统一是该命题的复活,或再次走向横向社会,用反命题的元素使其丰富,或者恢复社会的进步成份,不把物种生存置于险境。我认为我们需要达到这个统一。当整个社会都参与治理时,我们会达到。

我不相信领导者、强者或管理者。但我认为,我们需要推动的是集体运动。这就是我所相信的:自下的力量。有组织的社会可以这样。

格尔尼卡:你能给我举几个例子吗?

雨果·布兰科:我在利马坦博(Limatambo)见过,利马坦博是库斯科附近的农民地区,在墨西哥、希腊也有例子。在利马坦博,农民问,“为什么市长总是庄园主的儿子?为什么我们不能提名自己的人?” 因此,他们设立无记名投票,他们赢得了选举。但能够治理的并不是个人,小区会议才能够治理。这是人民的任务,与墨西哥萨帕蒂塔人(Zapatistas)所做的事是一样的。

萨帕蒂塔人有三级治理:小区、县市和区域。按照"服从领导"的原则,成千上万的土著民主自治。人民选择一组男女作为治理者,但他们不选择总统或秘书长;所有被选中的人都有相同的等级。一段时间后,他们改选所有人,没有连任,所以每个人都在前台,没有不可或缺的人。当遇非常重要的问题时,他们召开大会,作集体决定。任何级别的权威都得不到一分钱。他们就像农民,每人都得到他们的那份口粮。毒品和酒精是被禁止的。我不知道你是否会称之为社会主义、无政府主义或共产主义。不过,我对此措辞也不感兴趣。

我喜欢一位同志对我说的:“他们选了我。如果他们选我为小区治理者,那没关系,因为我仍然可以为丈夫和孩子做饭。但他们选举我为市政府工作。那我该怎么办?我不得不出行。我不得不教我的孩子如何做饭,这很好,因为现在我媳妇可以接受远方的岗位,我儿子知道如何做饭。” 因此,他们正在进步。

我们在那里[与萨帕蒂塔人一起],他们解释他们如何养活自己,他们如何照顾自己,他们是如何带回土著知识的。但是他们并没有拒绝西医,接纳其它地区的外科医生和医生,这些医生教他们如何建立和经营诊所。他们不仅接受萨帕蒂塔人,而且还接受党派成员(partidistas)。但是,党派成员必须支付药费 - 萨帕蒂塔人完全免费治疗。最近,萨帕蒂塔人告诉我,"嗯,在诊所里,党派成员比萨帕蒂塔人更多——因为自从我们养活自己以来,我们就不生病。

墨西哥切伦小镇也有土著选择自治。有一天,当墨西哥各地举行市政选举,各党派来到切伦进行竞选宣传时,市民说:“不,我们不想要政党,我们不接受任何宣传”。然后,他们决定选举自己想要的人,所以他们选出另一个管理委员会,没有管理一切的总书记或总统。墨西哥总统佩尼亚·涅托不得不承认他们,并说,“既然他们是土著居民,他们有权遵守自己的习俗和传统。” 因此,他们有市议会,指挥武装市政警卫保卫地区边境与内部秩序。

在希腊,面对政府的紧缩政策,来自基层的活动有所增加。例如,政府放弃国家电视台,在塞萨洛尼基(Thessaloniki),工人控制电视台,他们采访了我。后来,由于他们关闭诊所,医护人员 —— 护士和医生 —— 就起来成立诊所。还有一家出版社由工人接手。雅典也有许多餐馆由工人接手。有合作社从农村接收货物并出售,避开中间商。我告诉他们,“你在这个城市做的事,正是萨帕蒂塔人在农村所做的:创造力量”。就这样。政府是服务每个人的。不是服务一个政党、一个人或一个领导人的政府。

格尔尼卡:土著群体是唯一适合与资本主义利益作斗争的群体吗?

雨果·布兰科:当然不是。你可以看到美国与克斯通[Keystone]输油管道的斗争,在那里不仅土著,还有来自美国各地的其它维护水源的人。当然,特朗普现在命令他们"建造管道"。但有抵抗。更重要的是,我相信最强烈的抵抗是妇女游行。最大的反特朗普抗议是妇女游行。在秘鲁,该国历史上最大规模的游行是利马的尼·奥纳·梅诺斯(Ni Una Menos)游行,这是妇女游行。在阿根廷的罗萨里亚,有妇女游行。在波兰,他们也在为堕胎权而战。我认为,妇女现在是先锋队的重要组成部分。

我们正在建造新世界。不仅是我们,还有社会正义的斗士,还有那些致力于生产生态产品的人,那些从事另类自然医学和另类自然教育的人,那些接管工厂并自治的人。他们都在为新世界而战。

格尔尼卡:印度一家法院最近承认恒河(Ganges)和亚穆纳河(Yamuna)拥有法律权利。自然的权利也出现在厄瓜多尔和玻利维亚的宪法中,许多土著群体认为这些权利很重要。你觉得这个思想怎么样?

雨果·布兰科:我们必须捍卫[自然权利],因为我们是自然的一部分。

纽西兰当局在捍卫自然和人类方面迈出重要的一步,其它国家政府应当跟随这一步骤。[纽西兰北岛的]万加努伊河(Whanganui)现在是"法人",因此,根据纽西兰议会签署的开创性协议,享有权利和义务。这意味着,这条长期受到毛利人崇敬的河流将享有与人同等的权利。毛利人万加努伊部落已经为这条河流奋斗了大约150年,这条河流是该国第三大河流,被公认为是祖先,即活的实体。现在,议会终于通过法律承认。

此外,2014年,阿尔贝托·阿科斯塔(Alberto Acosta,厄瓜多尔前能源和矿业部长)在利马呼吁承认自然权利。他说,我们不会等待新自由主义政府这样做,因为他们永远不会承认自然权利。他在利马组织保卫自然的会议。

格尔尼卡:你对未来几年的土著群体有什么希望?

雨果·布兰科:各大洲都有土著的斗争,反对种族主义和殖民心态,反对维护资本主义制度的政治。在墨西哥恰帕斯,萨帕蒂塔区,23年来发生的事情让我感到乐观。我听到萨帕蒂塔人说:“不要抄袭我们。在适当的位置和时间,每个人将都知道如何做。”

本文译自: 《国际观点》,2018年1月18日,http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5339