雨果•布蘭科:未來屬於土著

特德·漢密爾頓

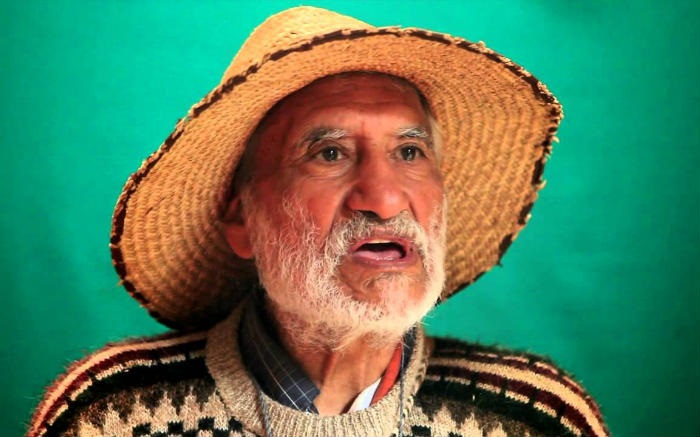

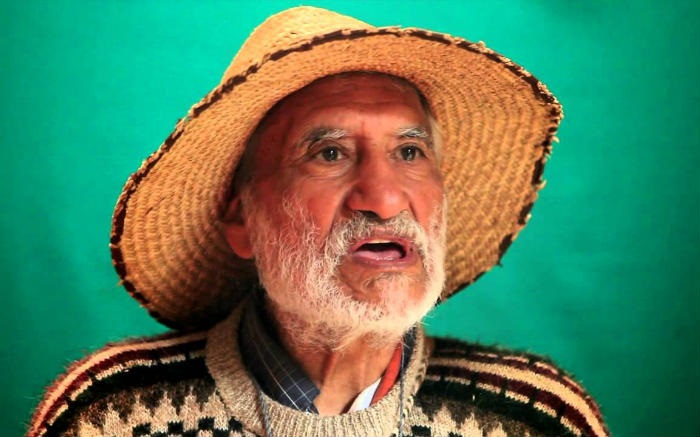

布蘭科是拉丁美洲馬克思主義革命家菲德爾·卡斯特羅和切·格瓦拉的同齡人(他和格瓦拉在幾場辯論中是相對的兩方)。20世紀60年代初,他組織農民,從安第斯山脈中部的封建莊園主手中奪回土地。他被秘魯政府監禁多年,被控謀殺一名在戰爭中喪生的警察(布蘭科否認指控)。在獄中,他寫了《土地或死亡》(Land or Death),提出如何在安第斯地區依靠土地改革的努力,發起共產主義運動。他的激進思想讓他遭到來自各方面的死亡威脅,他在智利、瑞典和墨西哥流亡多年。近年來,他回到秘魯。

布蘭科吸引我的,與其說是他的反叛經歷,還不如說是他當下的社會活動。受不了全球環境危機和私營企業對本土土地的侵佔——最近出現在美國聳岩(Standing Rock)地區的對抗中——布蘭科成了世界各地土著運動的宣導者。

布蘭科在秘魯的庫斯科(Cusco)地區長大,講土著語言,克丘亞語(Quechua)。2007年,他創辦期刊《土著鬥爭》(Indigenous Struggle),內容涉及與土著群體發生衝突的政治和經濟力量。他繼續鼓吹土著社區以成功的方式對付威脅環境的全球新自由主義勢力。布蘭科在接受《無許可之許可權(Sin Permiso)》雜誌的採訪時說:"土著運動是先鋒。"在反對這一制度和建立另類社會組織的鬥爭中,土著運動是最先進的。

83歲的布蘭科告訴我,現在,他不再外出,儘管他剛剛結束為期一個月的墨西哥之行,去看望反採礦活動人士。他的家裝飾簡樸,擺滿了舊書和雜誌;他行事低調卻待人熱情。就我們兩人坐在餐桌旁。在談話中,他彬彬有禮,但坦率直接,用多年旅行和流放時的逸事趣聞來加強他的想法。

現在看來,拉丁美洲馬克思主義起義的時代似乎很遙遠,但布蘭科認為,這與當今問題有關。在我們的討論中,他以西班牙語熱情地談論特朗普、全球變暖、自然權利以及土著運動在當今全球政治氣候中的重要性。

《格爾尼卡》網絡雜誌訪問雨果·布蘭科

格爾尼卡:多年來,你一直把精力集中在財富分配和社會正義上。為什麼氣候變化現在成為緊迫的問題?

雨果·布蘭科:我一直為社會平等而奮鬥。但現在有更重要的問題:我們物種的生存。跨國公司統治一百多年,隨著他們把其他物種滅絕,他們將滅絕人類。

這些大型跨國公司的目標,是在最短時間內獲得最多的資金。為此目的,他們襲擊自然。為了這一目標,他們利用先進的科學技術,在各地,包括在美國,水力壓裂毒害人們的飲用水源。政府或多或少也代表跨國公司的利益。甚至進步的政府也屈服。

格爾尼卡:你說過,土著群體可以在對抗全球變暖方面發揮重要作用。怎麼會這樣?

雨果·布蘭科:近來,對大自然的打擊是強烈的,所以有更多的人起來保護生態系統。生態學家尊重土著,因為土著保護自然,而相對看輕金錢一類的東西。我是克丘亞土著人,我們有敬愛和崇拜自然的原則,在克丘亞,我們稱自然為Pachamama,或大地母親。但是,大洋洲、非洲、亞洲以及瑞典和芬蘭北部都有土著人民。土著人民的特點是,他們更熱愛自然、團結和合作,而不是個人權利。

例如,在南非有人類學家與土著兒童的故事。他把一些糖果和水果放在樹上,他告訴孩子,“起跑,第一個到達那裏的人就得到所有東西。”孩子手牽手一起跑在那裏,把所有東西都分給大家。“你為什麼這麼傻?我說過,第一個到達者得到一切。” 他們回答:“如果我們其中有一個人沒有糖果或水果,我們都會難受。我所以存在,是因為有你存在。”

在庫斯科(Cusco)一所大學學習農學的教師,當他們參加農民的農業博覽會時,他們瞭解到,不應該給種植最大馬鈴薯或最多馬鈴薯的人頒獎,而是給生產最多品種的人頒獎,因為當地土著認為這更重要。如果你問,“你在土地上生產什麼?”他們會說,“什麼都有”,河邊有鱷梨,山頂有土豆。

在秘魯,有些蘑菇只有在雨季才會生長。在庫斯科市場,有農民(campesina)出售一堆堆這種蘑菇。我告訴她,“我全買了,但你不用給我折扣。”對她,這應該是個很好的交易,因為通常賣得多則價格更低。但她告訴我,“不。如果我把他們都賣給你們,我該賣別人什麼?”銷售不僅僅是生意,而是社會關係。

我舉這些例子表明,作為"土著"是有意義的。有些人稱我們土著為"原始人",他們是對的。因為我們保留了整個社會曾經擁有的原始組織,橫向平行的。他們稱我們為"野人",我認為他們也說得對,因為野人是那些沒有被馴化的人。禿鷹是野生動物,公雞是被馴養的。我寧願當禿鷹,也不願當公雞。

格爾尼卡:有可能在國際層面上利用這種集體力量嗎?

雨果·布蘭科:我支持全球人民自我治理的觀點。這是對抗全球變暖和防止自然毀滅的唯一救贖之法。因此,土著人民比以往任何時候都更受尊重。

馬克思從黑格爾學到哲學原理。首先是肯定,即命題;然後是否定,這是反命題;然後是統一,又回到命題,並納入反命題的元素。其命題是原始社會:橫向的,而不是等級的。之後來到是[對立面],文明:種姓制度,在歐洲是垂直的階級,由那些按照自己的利益進行控制和統治的人領導。而統一是該命題的復活,或再次走向橫向社會,用反命題的元素使其豐富,或者恢復社會的進步成份,不把物種生存置於險境。我認為我們需要達到這個統一。當整個社會都參與治理時,我們會達到。

我不相信領導者、強者或管理者。但我認為,我們需要推動的是集體運動。這就是我所相信的:自下的力量。有組織的社會可以這樣。

格爾尼卡:你能給我舉幾個例子嗎?

雨果·布蘭科:我在利馬坦博(Limatambo)見過,利馬坦博是庫斯科附近的農民地區,在墨西哥、希臘也有例子。在利馬坦博,農民問,“為什麼市長總是莊園主的兒子?為什麼我們不能提名自己的人?” 因此,他們設立無記名投票,他們贏得了選舉。但能夠治理的並不是個人,社區會議才能夠治理。這是人民的任務,與墨西哥薩帕蒂塔人(Zapatistas)所做的事是一樣的。

薩帕蒂塔人有三級治理:社區、縣市和區域。按照"服從領導"的原則,成千上萬的土著民主自治。人民選擇一組男女作為治理者,但他們不選擇總統或秘書長;所有被選中的人都有相同的等級。一段時間後,他們改選所有人,沒有連任,所以每個人都在前臺,沒有不可或缺的人。當遇非常重要的問題時,他們召開大會,作集體決定。任何級別的權威都得不到一分錢。他們就像農民,每人都得到他們的那份口糧。毒品和酒精是被禁止的。我不知道你是否會稱之為社會主義、無政府主義或共產主義。不過,我對此措辭也不感興趣。

我喜歡一位同志對我說的:“他們選了我。如果他們選我為社區治理者,那沒關係,因為我仍然可以為丈夫和孩子做飯。但他們選舉我為市政府工作。那我該怎麼辦?我不得不出行。我不得不教我的孩子如何做飯,這很好,因為現在我媳婦可以接受遠方的崗位,我兒子知道如何做飯。” 因此,他們正在進步。

我們在那裏[與薩帕蒂塔人一起],他們解釋他們如何養活自己,他們如何照顧自己,他們是如何帶回土著知識的。但是他們並沒有拒絕西醫,接納其他地區的外科醫生和醫生,這些醫生教他們如何建立和經營診所。他們不僅接受薩帕蒂塔人,而且還接受黨派成員(partidistas)。但是,黨派成員必須支付藥費 - 薩帕蒂塔人完全免費治療。最近,薩帕蒂塔人告訴我,"嗯,在診所裏,黨派成員比薩帕蒂塔人更多——因為自從我們養活自己以來,我們就不生病。

墨西哥切倫小鎮也有土著選擇自治。有一天,當墨西哥各地舉行市政選舉,各黨派來到切倫進行競選宣傳時,市民說:“不,我們不想要政黨,我們不接受任何宣傳”。然後,他們決定選舉自己想要的人,所以他們選出另一個管理委員會,沒有管理一切的總書記或總統。墨西哥總統佩尼亞·涅托不得不承認他們,並說,“既然他們是土著居民,他們有權遵守自己的習俗和傳統。” 因此,他們有市議會,指揮武裝市政警衛保衛地區邊境與內部秩序。

在希臘,面對政府的緊縮政策,來自基層的活動有所增加。例如,政府放棄國家電視臺,在塞薩洛尼基(Thessaloniki),工人控制電視臺,他們採訪了我。後來,由於他們關閉診所,醫護人員 —— 護士和醫生 —— 就起來成立診所。還有一家出版社由工人接手。雅典也有許多餐館由工人接手。有合作社從農村接收貨物並出售,避開中間商。我告訴他們,“你在這個城市做的事,正是薩帕蒂塔人在農村所做的:創造力量”。就這樣。政府是服務每個人的。不是服務一個政黨、一個人或一個領導人的政府。

格爾尼卡:土著群體是唯一適合與資本主義利益作鬥爭的群體嗎?

雨果·布蘭科:當然不是。你可以看到美國與克斯通[Keystone]輸油管道的鬥爭,在那裏不僅土著,還有來自美國各地的其他維護水源的人。當然,特朗普現在命令他們"建造管道"。但有抵抗。更重要的是,我相信最強烈的抵抗是婦女遊行。最大的反特朗普抗議是婦女遊行。在秘魯,該國歷史上最大規模的遊行是利馬的尼·奧納·梅諾斯(Ni Una Menos)遊行,這是婦女遊行。在阿根廷的羅薩里亞,有婦女遊行。在波蘭,他們也在為墮胎權而戰。我認為,婦女現在是先鋒隊的重要組成部分。

我們正在建造新世界。不僅是我們,還有社會正義的鬥士,還有那些致力於生產生態產品的人,那些從事另類自然醫學和另類自然教育的人,那些接管工廠並自治的人。他們都在為新世界而戰。

格爾尼卡:印度一家法院最近承認恒河(Ganges)和亞穆納河(Yamuna)擁有法律權利。自然的權利也出現在厄瓜多爾和玻利維亞的憲法中,許多土著群體認為這些權利很重要。你覺得這個思想怎麼樣?

雨果·布蘭科:我們必須捍衛[自然權利],因為我們是自然的一部分。

紐西蘭當局在捍衛自然和人類方面邁出重要的一步,其他國家政府應當跟隨這一步驟。[紐西蘭北島的]萬加努伊河(Whanganui)現在是"法人",因此,根據紐西蘭議會簽署的開創性協議,享有權利和義務。這意味著,這條長期受到毛利人崇敬的河流將享有與人同等的權利。毛利人萬加努伊部落已經為這條河流奮鬥了大約150年,這條河流是該國第三大河流,被公認為是祖先,即活的實體。現在,議會終於通過法律承認。

此外,2014年,阿爾貝托·阿科斯塔(Alberto Acosta,厄瓜多爾前能源和礦業部長)在利馬呼籲承認自然權利。他說,我們不會等待新自由主義政府這樣做,因為他們永遠不會承認自然權利。他在利馬組織保衛自然的會議。

格爾尼卡:你對未來幾年的土著群體有什麼希望?

雨果·布蘭科:各大洲都有土著的鬥爭,反對種族主義和殖民心態,反對維護資本主義制度的政治。在墨西哥恰帕斯,薩帕蒂塔區,23年來發生的事情讓我感到樂觀。我聽到薩帕蒂塔人說:“不要抄襲我們。在適當的位置和時間,每個人將都知道如何做。”

本文譯自: 《國際觀點》,2018年1月18日,http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5339