本文集中概述了1931年至1945年时期发生在中国的运动。它是准备可能出版的、更大的有关中国托洛茨基主义故事的一部分,但却是重要的一部分。 简单地说,这是发展、镇压和分裂的故事。 这是饱受各方十五年攻击的故事,还涉及到政治理论上的,有时带有个人性质的孤立的内部争端。要反思这个运动的悲惨经历,没有一个时期比抗日战争和第二次世界大战更合适了。

关键字:托洛茨基主义(Trotskyism),中国共产主义同盟(Communist League of China),陈碧兰(Chen Bilan),弗朗克·格拉斯(Frank Glass),彭述之(Peng Shuzhi),郑超麟(Zheng Chaolin)

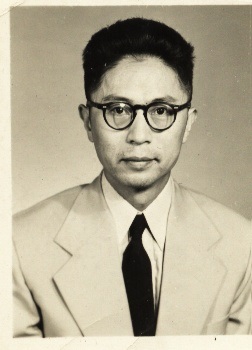

张开在1937年加入中国托洛茨基运动,当时他是上海的一名年轻学生。 在战争年代,他在上海被日本人拘捕和拷打。这位广东中山人, 九十五岁,是一个以“耄耋老人”为主要成员之运动的“耄耋老人”之一。 这些人包括20世纪70年代后期少数从中国监狱释放的人。 所有这些人都曾积极致力于挑战中央政权的政治斗争而受难,这个政权或者是蒋介石国民政府,或者是1949年后的中共中央政府(见:Zhang, 2015年;Zhang,1994)。

1925年至1927年间,在莫斯科学习的中国学生中埋下了反对派种子,但这种反对派的正式成立,仅在1928年这些学生中的许多人回国后才发生。斯大林主义者对托洛茨基和所谓的“托洛茨基主义” 的攻击也早早移植到了中国舆论场中。

直到托洛茨基关于中国问题的著作问世,提供给一些党员使用,中国左派反对派的基础才得以建立。

到1930年,有四个不同的团体声称坚持托洛茨基政治观点。 他们是“我们的话”[Women de hua];“无产者”[Wuchanzhe];“十月社” [Shiyue she] 和“战斗社”[Zhandou she]。

所有团体都有不同程度的影响力和参与度,各自都有自己的出版物(Kagan[卡根],1969:46-69;Sheng Yueh[沈越],1971:164-83;Miller[米勒],1979:161-5;Benton[本顿],1996:29-35)。

许多年轻的托洛茨基主义者对陈独秀和彭述之的老一辈深感不信任,常常称之为“陈彭集团”。[3] 例如,据说彭述之对于年轻活动家持高高在上的姿态。这些攻击只不过加剧了已经存在的分歧(Zheng,1997:244;Wang,1991:145-9:Peng,2016:318-20)。这些差异在许多方面成为运动中持续多年的摩擦因素。

当陈彭集团于1930年初开始出版“无产者”杂志时,来自共产党内的同情人数在增加。卡根估计,在1931年,甚至在走向统一之前,就有五百人的规模(Kagan,1969:132)。

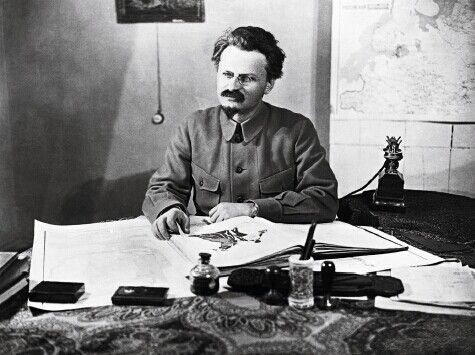

中共利用四个团体之间的争端,图谋削弱其任何吸纳聚集成员的努力。列昂·托洛茨基成为中国左派反对派统一的主要推动者。自1929年末以来,他与各个团体定期通信。每个组织都认为自己是中国托洛茨基主义的“真正”代表。

托洛茨基在1929年12月22日的信中,回应了“我们的话”小组的声明:

关于陈独秀集团,我非常了解其革命时期的政策, 那就是斯大林 - 布哈林 - 马丁诺夫的政策,实质上就是右翼孟什维克的一个政策。

但是,N同志[刘仁静]给我写了一封信,说陈独秀根据自己革命经验采纳的立场,相当接近我们的立场。 不言而喻,这只能受到欢迎。 不过,你在信中,断然纠正了N同志的资讯。 你甚至认为,陈独秀并没有违反斯大林的政策,而后者是机会主义和冒险主义的混和物。 但到目前为止,我唯读了一篇陈独秀的纲领宣言,所以无法在这个问题上发表自己的看法(Evans and Block,1976:428)。

当他们要向前迈进时,他就会挑战那些批评,提供更大的政治清晰度。 这是“国际反对派的政策,并不与任何特定的中国左派反对派站在一边”,因为“我们的任何材料都未显示有严重分歧存在而需要继续分裂”。在信的结尾,他强烈推动团结,认为它应该是“真诚的”,并以“共同原则”为基础。(Evans and Block,1976:441)

最后,为团结统一,组织了一个谈判协调会,由四个小组的代表组成。 他们在1930年夏季和初秋试图制定一个议程。在协调会的每次会议上各个组织提出不同的意见,致使谈判拖延。新老两代革命者之间的分裂,继续是一个主要的障碍(Wang,1991:143-4; Peng,2016:318-20)。

最终,“无产者”派别向另外三个派别的成员发了一封公开信。 它驳斥了对其派别及其部分成员的不实指控。 它还回顾了一些分裂现象,以及一些个人的派别活动。 最后,它呼吁做出更多努力以便获得没有以前那些小争端的统一。在团体和个人之间仍然存在某些政治问题需要解决,唯一成功的统一将是一个具有原则性的(“无产者”[Wuchanzhe],1930年)统一。

在最近的采访中,彭述之承认,他认为在达成原则性统一之前,需要更多的时间进行讨论。 王凡西则认为彭的立场,是完全反对统一的,是在要求所有其他派别解散并入“无产者”小组。彭反对把他的立场如此特征化,认为他只是比陈独秀更加谨慎而已(Wang,1991:148-9;Zheng,1997:248-50;Peng,2016:320-2).[4]

最终,在1931年1月8日的信中,托洛茨基为团结统一作了一个更强的结论。 他直接指出:

首先,我会说,在研究新文件时,我终于相信,在进入统一之路的各个团体间,原则上没有任何区别。 在战术中有细微不同,在未来,依据事件的进程,可能会发展成差异。 然而,没有理由假设这些意见分歧必然与以前分组的线条相吻合。...

亲爱的朋友,现在就须把你们的组织和刊物团结起来! 我们不能长期拖延统一的准备工作,因为那样做,不用想就知道,那会造成人为的差异(Evans and Block,1976:492)。

他继续说,“毫无疑问,明天以后的日子,会有新任务出现,带来新的分歧。 没有这个,革命党的发展是不可能的。”他提醒中国同志们,中心重点应该始终放在具体的条件上(Evans and Block,1976:498)。

这些通信至少暂时平息了反对派内部的一些争端。 统一会议于1931年5月1日开幕,开了三天多。 中国左派反对派现在取名为中国共产主义同盟[Communist League of China (CLC)][5] 托洛茨基1929年的文件“中国政治形势与布尔什维克 - 列宁主义反对派的任务”(The Political Situation in China and the Tasks of the Bolshevik-Leninist Opposition)被同盟采纳为其纲领基础(Trotsky,[托洛茨基],1947:139;Evans and Block,1976:402-8)。 这并没有结束争端和分裂,只是让它们暂停一段时间。 表面上看,共产主义同盟很小,但其行动能力很高,因为其成员中经验丰富的前党干部的比率很高。[6]

2. 中国共产主义同盟(CLC)领导班子的首次被捕和监禁

在中国共产主义同盟成立的三周内,它遭到了国民党(GMD)当局的第一次打击。 1931年5月24日晚,上海的军事当局在一个“叛徒”的帮助下,逮捕了九人同盟中央委员会中的六人。 陈独秀得以逃脱,因为情报部门不知道他当时的地址。 彭述之由于从“一位同志在军事总部的朋友”而获得的最后消息,避免了被逮捕(彭,1976)。

王凡西是被捕者之一,他详细描述了这次被捕的情况和这第一次监禁的实情((Wang F., 1974: 29;Wang, 1991: 162-7)。

据陈碧兰介绍,“叛徒与蒋介石特务携手合作。 特务在公园的入口处、剧院、货商店、主要街道交叉处等候。 如果一个同志遇到了一个叛徒,他就会被便衣跟踪并被逮捕(Ch'en,1980:32-3。另见Wakeman,1995:132-6)。

不久之后,其他的逮捕也接踵而至。 彭述之、陈独秀、宋静秀,这些仅有的还未被捕的中央委员会成员被迫转入地下,不定期地在上海换地方。

3.日本军国主义进入争端

1931年9月18日,中国的内部局势发生了巨大变化,直接影响了共产主义同盟的增长和影响力。

当天夜晚,在沈阳北部发生了爆炸事件,破坏了一小段铁路,这是满洲日本陆军官员阴谋的一部分。 以此为借口,日本军队‘在几个小时内’就控制了沈阳。 这只是日本对中国领土长达十四年的入侵占领的开始。 虽然国际社会几乎没有注意到这个大事件,但日本方面这一举动的直接结果是中国内部的民族主义和反帝国主义意识的觉醒(Paine,2014:13)。[7]

国民政府虽然对这个事件作出了温和的回应,但这些行为使中共在其仍然存在的地方激动了起来,也让中国共产主义同盟余下来的人及早采取行动,在城市组织群众运动。

这个时期,同盟的努力主要是通过两个期刊的发行,鼓动人心。首先,火花 [or Spark, after Iskra] 是一本地下杂志,上面刊登余下来的同盟领导人的信件和文章,以及托洛茨基著作的翻译。

在最早的‘火花’ 期刊中,有一期出版于第一次“上海事变”之日,同盟呼吁中共中央成员要求苏联通过共产国际施加其影响力,援助中国抵抗日本帝国主义。他们挑战该党,要它利用民族革命斗争,避免第二次世界大战,防止对苏联的攻击。他们主张重新动员城市职工运动,并要求从村一级起进行选举,选出国民(或制宪)大会。苏维埃地区的武装力量应该与工人运动联系起来,反对日本和国民政府。最后,同盟呼吁中共内部各派围绕著这些努力而团结起来(Shi Fan[石凡],1932年)。

同盟的其他期刊,一个公开的周刊“热潮”[Re Chao]也呼吁武装群众反对日本帝国主义。据彭述之介绍,这一期刊在普通读者中,包括在中国共产党的读者中,具有很大的影响。这可能是王明(陈绍禹)实行的政治组织政策的结果((Ch’en, 1980:33;Peng,1972;Peng,,1976)。

自1929年陈独秀等人被驱逐出中共以来,在李立三的领导下,中共对持不同政见者的负责人继续实行宗派主义指控。

事实上,李立三本人已经按共产国际代表帕维尔·米夫(Pavel Mif)的要求,被逐出了党的领导层。李先生被控为“半托派”。随著王明的兴起,在帕维尔·米夫(Pavel Mif)的帮助下,这种做法被强化,导致了党内更高程度的分歧(Chang,1972:2:136,143;Saich,1996:285-8)。

至于日益增长的日本帝国主义行为威胁而发展的政治问题,对此,陈碧兰声称,王明对抗日运动的宗派态度,以及后来对国民党左翼领导下的十九路军的宗派态度,走向一个奇怪的极端。 在党的机关报‘红旗’上,他鼓吹红军在农村与日本人战斗,但反对武装群众,不支持十九军抗击日本的战斗,(Ch’en, 1980: 14-15)。

中共官方政策的这两个方面的结合,引起了各界人士的极大不满,特别是在上海。 这使得许多党员与共产主义同盟作更多的接触,对有关政策的讨论,使得一半以上的中共上海支部进入托洛茨基运动。 这包括“几十个重要的党小组、邮政、电厂和纺织工人”(同上,Stranahan,1998:85-9)。

彭述之负责组织有关党员参与各种讨论小组。最终,公共租界内的党员投入运动,中共上海支部成为共产主义同盟的一个分支。那时,光是上海就有三百多人。彭在1972年写信给理查·卡根指出,‘因为这些活动,托洛茨基主义运动第一次能够成为工人的坚强基础,带领他们在这个时期获得许多罢工胜利。’这样一来,共产主义同盟置身于抗日群众运动中,又能够超越上海,进军北京、武汉、南京、广州、香港等城市(Peng,1972;Peng,1976)。

中共 “红旗周报”以特别的敌意回应了同盟这一意想不到的增长。 1932年4月8日的一篇文章,呼吁党员学习和效仿斯大林对托洛茨基主义者的处理方法,将他们称为“孟什维克”,避免同作者所说的“列宁主义”相连。该作者说,托洛茨基主义者是“社会法西斯分子,为反对苏联共产党,共产国际和苏维埃的资产阶级报纸写文章。”指控清单还有:

中国托派主义者在理论上和实践中武装国民党和其他反革命团体… 托洛茨基主义者利用邮政服务,以共产党“左派”的名义写信给警方,要求他们关闭我们的组织… 他们也向国民党告密,使我们的组织被摧毁,我们的同志被逮捕。这证明了托洛茨基主义是反革命资产阶级的先锋。

根据这位作者的说法,在中共组织内仍然存在托洛茨基主义者的残余,“我们必须在理论和组织上与这些残余进行斗争” (Huang Juan, 1932: 13-15)。

这场斗争似乎优先于当时对日本侵略军的任何实际抵抗。 对以前受尊敬的党领导者和积极分子的指控,使党内的普通党员对托洛斯基主义产生了某种好奇心。共产主义同盟明确表示,中共和共产国际的这些攻击事件并不轻率。 他们让党在各个方面,在政治和理论上参与其中(Shi Fan,[石凡] 1932年)。

有意义的是,同盟的底层基础多半是工人所在的城市,而中共已经转向农村,从而躲避蒋介石的压迫。 当然这也意味著同盟很容易受到国民党及其西方盟友的攻击,更不用说越来越多的日本人攻击了。

4. 中国共产主义同盟领导人遭到逮捕、审判和监禁

1932年10月15日星期六下午,改组后的共产主义同盟中央会议在一私人住宅举行。由于陈独秀不舒服,彭述之担任主席。突然,据彭说,“这个地方被警察包围了”。这次会议的所有五名成员都被捕,所有书籍和其他文件都被没收走了(Wang,1973;Peng,1976;Peng,2016: 332-3)。

当天下午,警方查得了陈的下落,将其逮捕,同时另有五人被捕。在接下来的两天内继续逮捕,直到上海和其他城市的大多数主要干部都被监禁。

这个大规模的围捕引起了各地报纸的关注。例如,据“中国评论”报导,陈独秀和“他的亲信彭述之”被捕。据报导,这些囚犯于十月二十日抵达南京,立即被带到“战时军事管制部拘留”,等待审判(中国评论,1932:5:43)。

陈独秀在知识界是知名的公众人物,新闻界密切关注这一案件。由于担心军事法庭立即把这些人处以死刑,中国社会中一些对陈友好的著名人物向蒋介石发电报,要求在民事法庭公开审理这个案件。据“中央日报”报导,审判前的调查将需要两到四个月的时间。结果,直到1933年4月14日(被捕之后的六个月),这次公开审判才在南京开始(Wang,1973:第一部分)。

开幕当天,有八、九十人挤进法庭。对十二名托洛茨基主义者的指控列在“中国评论”发表的一份报告中:“被告人被控两项罪名,即:(1)煽动传播动乱性宣传,(2)组织旨在危害共和国的团体;触犯了关于危害国家罪的紧急处罚法的第2条和第6条”(同上,“中国评论”,1933:6:2;又见Qiang, et al.., 1982: 160-91)。

审判持续了一个星期,最终判决于1933年4月26日发表。陈和彭被判处十三年监禁,剥夺公民权利十五年。他们判刑的严重程度反映了这个事实,即他们是共产主义同盟的领导人,他们把审判作为批评国民政府的公共论坛。然而,上诉到高等法院后,他们的刑期减少到八年(Ch’en,1980:36; Qiang,et al.,1982:198-209)。

再次,随著更多同盟人被监禁,运动没有了中央组织。这使得香港、北京、南京、武汉、浙江、杭州、广州、广西等地的分支自行其是,以任何可能的方式保存自己和实施行动。

5. 无中心的运动(1933-37年)

在中国共产主义同盟受到这些几乎致命的打击的时候,中国的政治和军事情况进一步恶化。 1932年3月,日本成立了“满洲国王朝”[8],这是其控制中国领土之持续企图的一部分。到1933年5月,对中国共产主义同盟领导层陈独秀、彭述之等人的审判结束后,日本在北方控制的地域更大。持续到1936年华北运动,也在1933年扎实地展开( Paine,2014: 25-34, 36-9;见Benton, ,1992 and 1999)。

为了根除共产党势力,蒋介石的第四次和第五次“围剿行动”,延伸到1932年和1933年。他认为,在对日本人采取有效的军事行动之前,必须摧毁共产运动。在某种程度上,这是对中国农村和城市革命运动的真正潜力的承认 (Paine,2014:70-6)。

虽然同盟没有组织中心,但仍有个人和团体愿意在可能的情况下冒险进行组织和鼓动活动。此外,同盟期刊在1933年至1937年期间继续出版。

据王凡西等人介绍,1932年至1934年间,保持活动的人物之一,就是还在上海的陈其昌。他和其他几个人一直在出版‘火花’杂志,还有一系列介绍托洛茨基主义立场的小册子。这些剩余的活动家,包括两个“外国同志”,追随国际托洛茨基运动的活动,通过外部接触获得材料(Wang,1991:171; Hinson,2003:123-40; Benton,2015:102-9)[9]

C.弗兰克·格拉斯是来自南非的托洛茨基主义者,于1931年抵达中国,目的是以其任何可能采取的方式说明中国的运动。到1934年,他与陈其昌取得了联系。他曾担任新闻记者,并在这艰难的岁月里用其大部分工资来协助举步维艰的托洛茨基运动。有趣的是,是格拉斯(王凡西给他取的中国名字为李福仁)使得哈乐德·以撒(Harold Isaacs)同情这个运动的。(Hinson,2003: 240n23, 83-6)

以撒也作为新闻记者来到中国,并于1932年,以“组织外”的方式,即用他的言论,与中国共产党迅速取得联系。他发行了‘中国论坛’(China Forum),一本反映共党官方中国事务观点的英语杂志(Isaacs,1934:76:7)。

他对共产党不再抱有幻想,因为他发现严重的扭曲和夸张是中国以及国外共产主义宣传的特征。起初他把这些'归结于‘个人的无知或无能’,但是他很快意识到,这是共产国际通过中共中央特意所作的政策决定。

以撒写信给中共中央,辞去‘中国论坛’的工作,在信中,他指责中央退出城市劳工阶级中心,把一些劳工领袖带入了‘苏区和红军。’

事实上,把最有觉悟和最进步的工人阶级成员调离工人阶级环境,并把他们送到苏区,这种通常做法,是转移错误焦点的良策,因为该错误的本质是瘫痪城市的工人阶级运动(同上)。

在他努力批评国民党及其做法时,遭遇到反对。他未被允许报导对陈独秀等人的审判。党要求他只发表对陈的攻击,以证明国民党的做法是正确的。他拒绝了。由于这些和那些原因,以撒决定关闭‘中国论坛’。党要求他交出印刷设施,但他拒绝了。(同上)[10]

王凡西、陈其昌、弗兰克·格拉斯继续出版‘火花’杂志,还有名为‘斗争’的新杂志,据王介绍,这份杂志‘到1936年秘密发行了两百到三百份’。王也承认,弗兰克·格拉斯在帮助维持运动的发展上,起了关键作用,而且他自己牺牲巨大(Wang,1974:30)。

这两个期刊的发行,使得运动获得新增长,包括香港在内,托洛茨基主义者在香港也出版了自己的杂志,名为‘火星’(同上)。

然而,随著这些发展的征兆,王在一九三七年五月被国民党警察逮捕。他们监视弗兰克·格拉斯的住所,跟踪‘任何访问过他的人’。直到那年十一月,在南京遭到日本人的严重轰炸后,王才被释放。格拉斯也在这个时候离开了中国去美国旅行,并同托洛茨基一起去墨西哥做访问(同上,Hirson, 2003:140-2)。

这个运动又一次受到压力,需要寻找新途径,以便在没有中央组织的情况下继续运作。

6. 关于第二次统一战线的论战

到1936年下半年,由于臭名昭著的“西安事变”,人们呼吁建立共产党与国民党之间的“第二次统一战线”。苏联推动此事,因为它有助于防范来自其东部边界的日本攻击。在内部存在分歧的情况下,中共仍然接受了此计划(Paine,2014:90-104;Sheng,1997:57-62; Wang,1991:218-20)。

在‘斗争’杂志中,共产主义同盟照样质疑中共与国民党发展更密切合作关系的努力。正如苏联所宣导的那样,这本杂志认为,“在法西斯主义的威胁下,相信‘一个国家先实现社会主义’的绅士们,失去了大脑,完全失去了对无产阶级国际革命的信心,他们完全放弃了阶级斗争的基本策略。”在西安事变之前,同盟批评毛泽东再次与中国资产阶级联手(斗争,Dou Zheng,1936年1月10日)。

1936年8月10日,毛泽东向救国会四名成员发了一封冗长的信,声言‘向你们和全国人民致意,我们同意你们的声明、方案和要求,真诚希望与你们和任何愿意参与这一斗争的组织或个人合作,按照你们的建议和要求,进行共同抗击日本人、拯救国家的斗争。’(Schram,1999年:295)。尽管南京政府的“围剿”在继续进行,毛泽东说:

在民族的生死存亡之际,我们不愿继续任何内战屠杀同胞。如果他们不攻击我们,如果他们不干涉打击日本人的国军,我们就不会攻击南京中央军队或其他军队…我们愿意与任何军队、任何政党、任何派别合作,只要他们赞成准许抗日、反卖国贼和爱国运动的完全自由。(Schram,1999:296)。

紧接此后,中国共产主义同盟强烈谴责毛泽东的立场:

这是共产党和红军领导人,给银行家章乃器、教育家陶行知、生活书店老板邹韬奋、上海法科大学教务长沈钧儒的信。谁会相信中国的工农大众会遵从这四个人的方案,并通过他们,遵从蒋介石的方案呢?这是什么意思?它表现了中国斯大林党对资产阶级的自由主义和民族主义的全面投降。这是对基层党员利益的根本排斥! (斗争, Dou Zheng,1936年11月15日)

在这种情况下,国家遭遇内战和外部威胁,中国共产主义同盟活动分子被普遍视为失败者,甚至是外人和“叛徒”。 他们一直坚持反对国民党和共产党的政策,同时也试图组织工人成为革命力量。

同盟从革命马克思主义的角度批判了‘第二次统一战线’的观念,认为‘这个统一战线是在共同纲领下无产阶级各党派的政治合并,意在对付敌人…资产阶级和无产阶级之间没有共同利益,只有不断的冲突。’这是试图重申1925年至1927年的历史失败,并强调所有人民的‘民众阵线’和一个真正的“统一战线”之间的区别(斗争,Dou Zheng,1936年7月15日)。 [11]

7. 释放,新的可能性,新的分裂

这就是陈独秀和彭述之在1937年8月从南京监狱释放出来时的政治现实。监禁岁月给这两个人沉重压力。彭先生的弟弟道之病死于监狱而未经治疗。他们的友谊和同志关系在监狱中受到很大的压力,现在两人之间有深刻的分歧。

在监狱期间,关于苏联的性质,无产阶级专政和民主制度的概念,陈对一些托派主义信条,在看法上有了根本性的分歧。在监狱期间,他和彭就这些问题交换了意见。彭坚持其称之为“正统”的托洛茨基主义立场(Lin, et al., 2012: 250-61;Peng,1983: 85-105;Chen, 陈,2010: 449-66;Peng,2016: 340-2)。

他们从监狱释放后,陈前往武汉,在那里继续与运动保持远距离接触。 彭终于回到了妻子和女儿生活的上海,希望能够重振共产主义同盟(Zheng,张,1989:1012-19; Peng,2016:355-6)。

11月在上海召开了同盟临时会议。那些还在地下的人和新近从监狱中释放的人开会讨论群组织的未来。早先的全国会议于1935年末或1936年初举行(Glass,1935年;Wang,1991:175-8;Hirson,2003:133-4)。

这次1937年的会议通过了一项支持国民党人进行抗日武装斗争的决议,但批评国民政府的政治基础。会议还选举了“临时中央委员会”,决定继续出版 ‘斗争’杂志(Peng,1972; Peng,2016:362-3)。

王凡西于十一月被释放后,他首先前往武汉,同陈独秀待了一段时间。据王介绍,陈先生当时心情沮丧,但政治观念仍然清楚,陈建议说,中国的托洛茨基主义者不应该试图重建组织,而应该与所谓的“民主”党派,如救世会、民主同盟和农工党,这些当时被称为“第三党”的党派合作。 王先生不同意这一建议,拒绝代表陈参加这些组织的会议, 而是前往上海,与中国共产主义同盟取得联系,重新加入了‘斗争’杂志编辑委员会(王,1974:31)。

再次,这一时期的运动又有了新的增长。地区组织在上海、北京、广州、香港以及广西和浙江等省重新建立。在彭述之被监禁期间,陈碧兰发展了友人,因而获得了必要的资金,可用于设立期刊出版单位。一个新的刊物‘动向 ’现在可以公开发行了。此外,在此期间,同盟成员郑超麟、王凡西将托洛茨基的作品翻译成中文,为该组织筹集资金(Ch’en,1980:37; Wang,1991:229-31)。

随著同盟的重组和增长,中共的指责更加强烈,中共基地现在延安,毛泽东担任其军事委员会主席。以王明[陈少禹]、周恩来、博古为首的长江局位于武汉。对中国共产主义同盟的政治攻击来自这些中心。

反托派运动最喜欢的一个策略,是恶毒地将同盟及其成员描绘成“服务于日本帝国主义”的“社会法西斯主义者”或干脆就是“法西斯主义者”,因为在许多情况下,同盟活跃在日本战线后面或日本占领区内,这些指控,对运动以外的许多人来说,似乎是合理的。此外,任何个人,只要稍有一点汉奸或“叛徒”(由中共认定的)嫌疑,都被自动地谴责为“托洛茨基主义者”,即使他们与同盟没有任何联系(Chen,et al. 1939; Jun Xing,2005)[12]

张慕陶案是一个很好的例子,表明这些指控是如何进行的。在1938年的一段时间里,张是中共最喜欢攻击鞭打的男子。在王明康生等人的演讲和文章中,他被谴责为“托派叛徒”。据彭述之介绍,像三十年代中国的许多其他年轻人一样,张在北京学习期间,受到托洛茨基主义思想的影响。张从未加入托洛茨基主义运动,但去过山西,在那里担任绥靖主任阎锡山的秘书,被毛泽东谴责为“叛徒”。所以,通过将张过去对托洛茨基主义的兴趣与“叛徒”联系起来,中共发明了“托洛茨基主义叛国分子”(社会主义诉求,Socialist Appeal, 1938:2:10;彭,1977)的指控。

中共当局也指责彭述之和陈独秀是接受日本金钱出卖国家的人。 彭在湖南的朋友看到过的中共声明,称他住在上海‘在日本军队的保护下,日本士兵守卫著他的家。’当这位朋友回到上海发现这不是真的时候,‘他的同情立刻离开了中共转向托洛茨基主义者,他对中共如此嚣张表示愤慨。’即便是周恩来也拒绝了对彭或陈独秀的这种指责(Peng,1976)。

对陈独秀的追究有另一个效果,他们把许多中国学者的愤怒引到了中共集体的头上。1938年在广州发表了一系列谴责中共诋毁陈的文章。雷宇桐发表声明,要本著杜威委员会(Dewey Commission)的精神,追求真相,进行这一工作,杜威委员会成立于1937年,目的是调查莫斯科审判中的斯大林指控(Lei,1938)。

这个文集中的一个重要例子,是郑学稼“给中共党员的公开信”。郑教授被指为“托派叛徒”之一,虽然自从1927年以来他一直声称自己不是任何党派或派别的成员。中共称他为“南京政府的喉舌”和“法西斯主义者”,因为他呼吁他们结束反对国民党的暴动。郑先生回答说,“由于法西斯主义是在垂死帝国主义势力中产生的一个政治现象,中共似乎分不清牛马”。(同上,Zheng,1976)。

国际托洛茨基主义运动密切关注发生在中国的这些事件,特别是因为这些攻击明显是斯大林共产国际发动的。美国的托洛茨基新闻社定期发表关于中国形势的报导(Socialist Appeal, [社会主义诉求],1938:2:22)。

反对中共诽谤运动的一个有效途径,是各个城市工人运动中同盟的自身行动。例如,在1938年八月底和九月初,为反对日本海运,在香港太古码头进行的为期十天的罢工,中国共产主义同盟成员是直接参与者。‘社会主义诉求’报导了罢工及其结果:

在工人的心目中,第四国际在罢工之前和期间的活动,完全驳斥了斯大林主义分子对其所谓“叛国分子”和“日本间谍”的毁谤,以至于中国斯大林主义者觉得不得不用他们著名的格别乌(G.P.U. )办法让第四国际从现场消失。

他们与香港警察当局密切合作,给后者提供虚假文件,他们终于成功地跟踪了我们的一些同志,使这些同志立即被逮捕并遭刑求(Socialist Appeal, ‘社会主义诉求’,1938:2:36)。

中共难以解释,为什么所谓的“叛徒”会深深地参与工人的抗日斗争。 在大多数情况下,党只是无视同盟的活动,而不是更多地报导那些活动。 然而,他们毫不犹豫地利用地方当局,或者英国当局或者中国当局,来帮助镇压同盟。 这样做有一定的互利关系,因为英国当局并不希望周围的托洛茨基主义分子也同共产党或国民党那样。 人们可能怀疑,地方当局和中共暗地里有一个协议,作为“统一战线”的一部分,也即,为了更有效地对抗日本帝国主义,社会的和平是必要的(Chu,2010:34-5)。

8. 对战争态度的不同:导致1941年的分裂

不久之后,在这些多重攻击的压力下,随著国际关系的重大转变,中国共产主义同盟内部的争论也重起。到1939年秋天,随著“斯大林-希特勒条约”的签订,对中国和欧洲战争的不同意见成了三方分裂的基础。这次辩论讨论的三方,总的代表是同盟的四位高层领导:陈独秀、彭述之、王凡西、郑超麟。

陈认为,这场战争是民主与法西斯之间的根本斗争,没有任何特别的阶级内容。他认为“民主”国家的革命者应该无异议地支持战争行动。在支持国民党战争行动的同时,共产主义同盟也应该停止对国民党和国民政府的批评(Wang,1991:228; Kuo,1975:225-38; Lin, et al. 2012:436-40)。

王凡西说,他在1940年末写过一文:“太平洋战争与中国抗战”,发表在‘斗争’杂志上。他对战争的基本立场是:

一旦太平洋战争爆发,中国的抗战(当时由国民党控制)就必须被视为更广泛的帝国主义战争的一个组成部分,因为国民党作为美帝国主义的小盟友必将会调整其计划,以适应美国最高司令部的大战略,结果,民族解放运动必将从属于美国取代日本成为东亚主导国家的野心,… 我们对国民党领导的战争的态度 ,应更多地符合列宁在第一次世界大战中宣导的革命政策。 我们应更加重视革命的胜利,而不是战争的胜利(Wang,1991:234)。

据王介绍,在讨论该文时,编委会表示同意该文观点,编委包括陈其昌、郑超麟、楼国华、刘家良。 他把这个立场称为“革命失败主义”,根据他对这一概念的理解,那基本上意味著革命纲领不应该在战争期间被搁置,而应该尽全力把革命的控制推向整个国家。 他也称这为“革命胜利主义”,因为“只有革命才能真正战胜帝国主义”。郑超麟同意王,也采纳了这个立场,虽然王认为他们之间存在有小差异(Wang,1974:32; Zheng,1997:254; Benton,1996:86-7)。[13]

这次辩论以彭述之为代表。 他的主要论据见于1941年4月4日的文章“对两条路线的斗争”中。 他回顾了列宁关于党内斗争中的立场,认为自共产主义同盟创立以来就存在于成员之间的分歧,只是因为日本侵略事件的压力,导致整个运动的孤立而加剧。 他回顾了自1934年以来他自己与陈独秀之间差异的发展,将陈代表的“战争”观点描绘成“右派的”,因为彭认为,他们完全无原则地屈从国民党的势力(Peng,1983:138-71)。[14]

彭进一步认为,“革命失败主义者”的观点是“极左的”。 对中国民族解放运动的这种反对,反映了对列宁“革命失败主义”和不断经济革命理论概念的全面误解。 他声称要保卫托洛茨基关于战争的基本方法,其中包括考虑到美国的潜在角色(同上)[15]

他回应了这是向蒋介石投降、放弃阶级斗争的指责。认为:

泛泛而谈“革命失败主义”,不区分剥削者国家和被剥削的国家,是为帝国主义者服务而制作的一个痛苦漫画。在远东,我们有一个典型的例子。中国是一个半殖民地国家,而日本就在我们眼前把它转变成一个殖民地国家。 日本的斗争是帝国主义和反动的,中国的斗争是解放和进步的(Evans and Block,1976:568)[16]

蒋介石和国民政府怎么会成为“解放与进步”斗争的一部分呢? 难道工农运动反对他们,即便不多于,可也不会少于反对日本帝国主义者吧? 托洛茨基的回应令人信服:对蒋介石,他的政党,或整个中国的统治阶级,我们都不会有幻想,就像马克思恩格斯对爱尔兰和波兰的统治阶级毫无幻想一样。 蒋介石是中国工人和农民的刽子手。 但是,今天他被迫为了中国的残存独立而与日本进行斗争。明天他可能背叛。是有可能的。很可能。甚至是不可避免的。但今天他正在努力斗争。 只有懦夫、歹徒或白痴才会拒绝参与这场斗争(Evans and Block,1976:568)。

革命者必须察看任何战争中的交战方所持的国际立场:

日本和中国乘的不是同一架历史飞机。 日本的胜利将意味著中国受奴役,意味著中国经济和社会发展的结束,以及日本帝国主义可怕的增强。恰恰反映,中国的胜利意味著日本发生社会革命,也就是说,意味著中国的阶级斗争,在不受外来压迫束缚的情况下,自由发展(同上)。

而且,以下作为对“我们的中国朋友”(即中国共产主义同盟)的进一步警告:

明天与国民党同盟的格别乌(GPU)将代表中国朋友作为 “失败主义者”和日本的代理人。他们中最好的人,以陈独秀为首,可以在国内和国际上被出卖和陷害。 有必要强调,第四国际站在中国一方反对日本。而且同时我要补充,它没有放弃其纲领或独立性(Evans and Block,1976:570-1。重点在原著)。[17]

当然,托洛茨基的这些观点,都是出现在其遭暗杀之前,在抗日战争扩大到世界范围之前。 随著情况的变化,共产主义同盟(以及更广泛的第四国际)内部的辩论也在继续。 随著托洛茨基的死亡,国际运动中的早期分裂也严重了(Drucker,1994:106-38,148)。[18]

10. 理论、战略和战术差异导致分裂

1941年7月13日,在共产主义同盟第二次全国代表大会上,通过了一项题为“我们对德- 苏战争和即将来临的美日战争的态度与政策”的政治决议。这一决议指出,“所有先进的资本主义国家和落后国家,包括苏联在内,将卷入即将来临的帝国主义战争…中国抗日战争与苏联反德战争的命运现在已经联合起来了”。该文件还讨论了少数人关于“失败主义”的一些立场,指出了他们的不足之处。同盟多数人为战争的行动提出了一长串的建议(中国共产主义同盟,1941年)。

例如,他们要求完全的言论、出版、结社自由,领导罢工,武装抗日,并且向各党成员,除了叛国者以外,推进其政治纲领。他们要求八小时工作制,建立乡村农民协会,以及征收土地。对于他们与中共的关系,同盟认识到政治上必须继续批评该党,但对于目前的抗日战争和苏联捍卫战,有必要在实际行动中同其进行合作。最后,决议讨论了游击队的组织,对日军的骚扰行动,以及打击南京汪精卫的具体行动(同上;Liu,2005:286-90;Li Fu Jen,1941;Fourth International, 1941年)。

这些少数人是怎么来的?首先,有人认为,陈独秀实际上与托洛茨基运动有分歧。这是多年来的争论源头,即使在今天的中国,也是这样的。早在1948年,王明远[王凡西]写道:

我们可能会猜测,如果陈没有去世,他可能会把余年投入到第四国际的事业。对此,我们不能给出这个问题的明确答案。这就是为什么我们也说他与托洛茨基主义的分裂,不能被认为是最后确定的(Wang,1948年)。

一些学者认为,陈的最后几年,是同任何激进运动最后切割的几年,回归到了以前的民主观点。在某些情况下,他们甚至不知道陈继续与共产主义同盟维持远距离的联系,直到1941年的大会。他们呈现了一个孤独怨恨者的图画,一个不满现状的流亡者,直到1942年5月27日,他六十二岁离世(Hu Shi,1964年,Zheng,1980:200-1;Feigon,1983:220-4)。

王凡西和郑超麟的少数派与同盟保持了一段时间的联系。王在回忆录中说:

我们对那次会议的准备与进行都不满意,但接受了它的结果,我们自安于少数派地位。不过我们要求一个权利,即在机关报《斗争》上开辟一讨论栏,双方继续进行问题的阐述。(Wang,1991:235-6)。

新中委会拒绝了我们的要求。我们乃自行出版内部刊物,后来我们命名这个内部刊物为《国际主义者》。这导致多数派的谴责。到1941年5月,共产主义同盟经过十年脆弱的统一,现在真正的分裂了(Liu,2005:279-96; Chen,2010:473-4; Peng,2016:390-1)。

到1941年底,日本偷袭珍珠港,占领香港和上海,控制了中国更多的地方,共产主义同盟及其分裂团体的实际影响力大为受限。同盟中央组织与地方单位之间的沟通被彻底切断。所有的活动都变得当地语系化了。

据王凡西介绍,发动和组织工人中的工作仍在继续,比如在上海设立学校。 他的小组还设法继续出版了‘国际主义者’杂志一段时间,大多数文章由郑超麟撰写。王批评彭的多数派让“斗争”杂志在抗战期间停刊。至于“游击活动”,王指出,它们并不算太多。 但是,他确实提供了有关托洛茨基主义者对日本军队作各种斗争尝试的一些资讯:

一些同志以个人身份加入江苏南北的抗日游击队,还有些不知名的人,曾经在游击队里起过相当大的作用。 更重要的是,两批中国托派人士,由广东的陈仲禧领导,以及由山东的王昌耀、张颖新夫妻领导,成功组织了几千人强的游击队,与日本人打了近两年。

在日本军队,或日本军队加上中共队伍无缘由的袭击下,这些团体最终被消灭。(Wang,1991:238;Liu, 刘[刘平梅],2005:177-245)

对于同盟的中央领导,许多干部因日本控制大城市而受到逮捕。 许多人被处决。 在上海,彭述之及其家属在“恐怖条件”下进入地下生活。 他通过改名(陈松涛)在大夏学院谋得教师职位,而妻子则改名为陈碧云,并以此名发表关于妇女和青年的文章。 彭通过他的教学,开始与不了解他真实身份的左倾学生进行接触。 有些学生甚至去他家访问了他和他的妻子,他们在那里讨论政治和社会问题(Peng,1976; Chen,2010:476-502; Peng,2016:394-403)。

在1927年的失败到第二次世界大战的期间,在中国托派运动中,发生了很多事情。在初创布局启动后,中国共产主义同盟统一运动开始了20世纪30年代的十年,带有一些乐观的气氛。不久之后,国内势力的压迫,侵略战争的开始,加上内部争端,使同盟陷入困境,发展与团结起伏不定。 (Peng,1947;Wang,1948a;Wang,1948b)。

上海等地的托洛茨基‘中心’现在被日本帝国占领,领导干部分散在中国各地,同运动的联系被切断了。至少在战争期间,这个运动多少有些瘫痪,尽管没有完全失效。

关于运动在战时和战后,能有些什么作为的争论,多年来一直在持续。有人倾向于低估托洛茨基主义者在战时的实际参与程度,对此责难,张开认为,在战争期间,托洛茨基主义者所做的很多事情远不止宣传,许多人在城市和战场上牺牲自己,进了监狱,遭受折磨和死亡。最近,他详细介绍了上海、广东、广西、山东、江苏、浙江、温州、香港、重庆等地的托洛茨基主义实际活动。这是一场令人印象深刻的、不断遭受攻击之运动的记录。

在详细回顾了托洛茨基主义者在这段时期遭受的一切压力和攻击后,张总结道:

在这些最困难的环境下,这个运动能够在工人阶级中维持一个革命中心,为未来的复苏作好准备。这一坚决的努力必须得到承认(Zhang,张,2005)。

随著战争的结束,在内战中将有新的希望、新的机会,但并没有保障,让这个运动可以从十五年不断的攻击、中断和内部纠纷中恢复过来。

(2016年9月11日收到,2016年10月11日修改,2016年10月23日定稿)

Benton, Gregor. 1992. Mountain fires: The Red Army’s Three-Year War in South China, 1934-1938. University of California Press. 山火:红军在南方的三年战争,1934-1938。加州大学出版社。

. 1996. China’s Urban Revolutionaries: Explorations in the History of Chinese Trotskyism, 1921-1952. New Jersey: Humanities Press.

中国城市革命者:中国托洛茨基主义史研究,1921-1952年。 新泽西:人文出版社。

. 1998. Edited and Translated. Chen Duxiu’s Last Articles and Letters, 1937-1942. Honolulu: University of Hawaii Press.

编译。陈独秀最后的文章和信件,1937-1942年。

檀香山:夏威夷大学出版社。

. 1999. New Fourth Army: Communist Resistance Along the Yangtze and the Huai, 1938-1941. Berkeley: University of California Press. 新四军:长江淮河一带的共产党抗日,1938 - 1941年。 伯克利:加州大学出版社。

. 2015. Edited. Prophets Unarmed: Chinese Trotskyists in Revolution, War, Jail, and the Return from Limbo. Leiden: Brill Publishers. 编辑:徒手先知:处于革命,战争,监禁中的中国托派及其从地狱边缘的返回。莱顿:Brill出版社。

Chen, Bilan. 2010. Zaoqi Zhonggong yu Tuopai: Wode geming shengya huiyi. Hong Kong: Tiandi chubanshe. 陈碧兰。2010. 早期中共与托派:我的革命生涯回忆。香港:天地图书出版社

Ch’en, Pi-lan [Chen Bilan]. 1980. ‘Looking Back Over My Years with P’eng Shu-tse,’ in The Chinese Communist Party in Power. New York: Monad Press. 陈碧兰。1980. ‘回顾我和彭述之的岁月’,刊载于掌权的中共,纽约Monad 出版社

Chen, Shaoyu, et al. 1939. Tuopai zai Zhongguo. Jinhua, Zhejiang: XinZhongguo chubanshe. 陈绍禹等,1939. 托派在中国,金华,浙江:新中国出版社

Chu, Cindy Yik-yi. 2010. Chinese Communists and Hong Kong Captialists: 1937-1997. New York: Palgrave Macmillan. 中国共产主义者和香港资本主义者:1937-1997.纽约:帕戈理夫 麦克米兰出版社

Coble, Parks M. 2015. China’s War Reporters: The Legacy of Resistance Against Japan. Cambridge: Harvard University Press. 中国战争记者:抗日战争传说。剑桥:哈佛大学出版社。

Communist League of China. 1941. ‘Women dui De-Su zhanzheng ji pojinde Ri-Mei zhanzheng zhi taidu he zhengce,’ Zhongguo gongchan zhuyi tongmoeng zhi zhengzhi zhuzhang. Guomindang Investigation Bureau. 中国共产主义同盟.1941. ‘我们对德苏战争暨迫近的日-美战争之态度和政策,’中国共产主义同盟之政治主张。国民党调查局

Drucker, Peter. 1994. Max Shachtman and His Left: A Socialist’s Odyssey through the ‘American Century’. New Jersey: Humanities Press. 马克斯·沙特曼及其左派:一个社会主义者穿过“美国世纪”的艰苦跋涉。 新泽西:人文出版社。

Evans, Les and Russel Block. 1976. Edited. Leon Trotsky on China. New York: Monad Press. 编辑。列昂·托洛茨基论中国,纽约:Monad 出版社

Feigon, Lee. 1983. Chen Duxiu: Founder of the Chinese Communist Party. New Jersey: Princeton University Press. 陈独秀:中国共产党创始人。 新泽西州:普林斯顿大学出版社。

Fourth International. 1941. ‘The Danger of American Intervention in China and the Tasks of the Fourth Internationalists,’ International Bulletin. Volume I Number 5. 第四国际 1941,“美国干预中国的危险和第四国际成员的任务”国际公报。第一卷第5号

Glass, Frank. 1935. Minutes of Meeting of Provisional Committee of the Communist League of China (Bolshevik-Leninists). Marxist Internet Archive. 中国共产主义同盟临时委员会会议纪要(布尔什维克列宁主义)。 马克思主义互联网文件案。

Glass, C. Frank. 1990 [1939]. ‘The Communist League of China,’ Revolutionary History. Volume 2 Number 4. ‘中国共产主义同盟’,革命史。第2卷 第4期

Hirson, Baruch. 2003. Frank Glass: The Restless Revolutionary. London: Porcupine Press. 弗兰克·格拉斯:无休止的革命。伦敦:Porcupine出版社

Hu Shi. 1964. ‘Chen Duxiu zuihou duiyu minzhu zhengzhi de jianjie xu,’ Zhuanji wenxue. Volume 5 Number 4. 胡适。‘陈独秀最后对于民主政治的见解叙,’传记文学。第5卷第4期

Huang Juan. 1932. ‘Sidalin tongzhi de xin yu fan Tuoluosiji zhuyi de douzheng,’ Hong zhoubao. Number 35. 黄娟。1932。‘斯大林同志的心与反托洛茨基主义的斗争,’虹周报,第35期

Isaacs, Harold. 1934. ‘I Break with the Chinese Stalinists’. The New International. Volume 1 Number 3. “我和中国的斯大林主义者决裂”。 新国际。 第1卷第3期。

. 1985. Re-Encounters in China: Notes of a Journey in a Time Capsule. Hong Kong: Joint Publishing.

. 1985年。再遇中国:记时间梭舱之旅。 香港:联合出版社。

Joubert, J.P. 1988 [1985]. ‘Revolutionary Defeatism’ Revolutionary History. Volume 1 Number 3. ‘革命失败主义’革命史,第1卷第3期

Jun Xing [Zhang Kai]. 2005. ‘Shixuejie pingfan ‘Zhongguo Tuopai shi Hanjian’ cuoan’ Shiyue Pinglun. Volume 32 Numbers 2/3. 张开,“史学界平反‘中国托派是汉奸’错案”,十月评论。第32卷第2/3 期

Kagan, Richard C. 1969. The Chinese Trotskyist Movement and Ch’en Tu-hsiu: Culture, Revolution and Polity. University of Pennsylvania. Thesis. 中国托派运动和陈独秀:文化,革命与政治。 宾夕法尼亚大学。 论文。

Kuo, Thomas C. 1975. Ch’en Tu-hsiu (1879-1942) and the Chinese Communist Movement. South Orange: Seton Hall University Press. 陈独秀(1879-1942)和中国共产主义运动。南奥兰治:Seton Hall大学出版社。

Lei Yutong. 1938. Edited. Zhongguo gongchandang gongji Chen Dusiu dengde fanxiang. Guangzhou: Xindong chubanshe. 雷雨桐,1938,中国共产党攻击陈独秀等的反响。广州:心动出版社

Li Fu Jen [Frank Glass]. 1941. ‘Report on the Chinese Situation and the Activities of the Communist League of China’ International Bulletin. Volume I Number 5. 李福仁。1941。《中国形势与中国共产主义同盟活动情况的报告》,国际公报,第一卷第5期。

Lin Zhilang, Wu Mengming and Zhou Fujiang. 2012. Edited. Chen Duxiu wannian zhuzuo xuan. Hong Kong: Tiandi. 林致良, 吴孟明, 周履锵。陈独秀晚年著作选,香港:天地图书出版社

Liu Pingmei. 2005. Zhongguo Tuopai dang shi. Hong Kong: Xinmiao. 刘平梅。中国托派党史。香港:新苗出版社

Matgamna, Sean. 1998. Edited. The Fate of the Russian Revolution: Lost Texts of Critical Marxism. Volume 1. London: Phoenix Press. 俄罗斯革命的命运:批判性马克思主义的迷失文本。 伦敦:凤凰出版社。

Miller, Joseph T. 1979. The Politics of Chinese Trotskyism: The Role of a Permanent Opposition in Communism. University of Illinois at Urbana-Champaign. Thesis. 中国托洛茨基主义政治:共产主义永久反对派的作用。 伊利诺大学香槟分校。 论文。

Paine, S.C.M. 2014. The Wars for Asia, 1911-1949. New York: Cambridge University Press. 亚洲战争,1911 - 1949年。纽约:剑桥大学出版社

Peng Shuzhi. 1947. ‘Trotskyism in China’ Fourth International. Volume 8 Number 7 彭述之,1947,‘中国托洛茨基主义’第四国际。卷8第7期

. 1966. Professor Robert A Burton Interviews. 1966年。11-13 August. 1966年,Robert A Burton教授访谈。8月11-13日

. 1972. Letter to Richard C. Kagan. 12 January. 1972年。给Richard C. Kagan 的信。

. 1976. Joseph T. Miller Interviews. 9-16 January. 1976年约瑟夫·米勒访谈。 1月9日至16日

. 1977. Letter to Joseph T. Miller. 28 July. 1977年约瑟夫·米勒访谈。7月28日

. 1983. Peng Shuzhi xuanji. Volume 1. Hong Kong: October Bookshop. 1983 彭述之选集。 卷1,香港:十月书店

. 1984. Peng Shuzhi xuanji. Volume 2. Hong Kong: October Bookshop. 1984 彭述之选集。 卷2,香港:十月书店

. 2016. Peng Shuzhi huiyi lu. Volume 2. Hong Kong: Tiandi.

2016 彭述之回忆录。 卷2,香港:天地图书

Qiang Chonghua, Yang Shujuan, Wang Shudi and Li Xuewen. 1982. Chen Duxiu beipu ziliao huibian. Hunan: Renmin chubanshe. 强重华, 杨淑娟, 王树棣, 李学文 编。1982年,陈独秀被捕资料汇编。湖南:人民出版社

Saich, Tony. 1996. Edited. The Rise to Power of the Chinese Communist Party: Documents and Analysis. New York: M.E. Sharpe. 中共力量的兴起:文献和分析。 纽约:M.E. Sharpe。

Schram, Stuart R. 1999. Edited. Mao’s Road to Power: Revolutionary Writings 1912-1949. Volume V. New York: M.E. Sharpe. 毛泽东的权力之路:革命文集 1912-1949。 卷5。纽约:M.E. Sharpe.

Sheng, Michael M. 1997. Battling Western Imperialism: Mao, Stalin, and the United States. Princeton: Princeton University Press. 打击西方帝国主义:毛泽东,斯大林和美国。 普林斯顿大学出版社。

Sheng Yueh. 1971. Sun Yat-sen University in Moscow and the Chinese Revolution: A Personal Account. Lawrence: The University of Kansas盛岳。莫斯科中山大学和中国革命:个人记叙。罗伦斯:堪萨斯大学出版社

Shi Fan. 1932. ‘Zao yaoyan gaibianbuliao chichi ah!’ Huo Hua. Volume 1 Number 10. 石凡1932,‘造谣言改变不了事实啊!’火化,第一卷第10期。

Sin-Lin. 2012. Shattered Families, Broken Dreams. Translated from the Russian by Steven I. Levine. Portland: Merwin Asia. 破碎的家庭,破碎的梦想。 由Steven I. Levine译自俄文。 波特兰:Merwin Asia

Socialist Appeal. 1938. ‘GPU Tries to Frame Chinese Bolsheviks’. Volume 2 Number 10. 5 March. 社会主义诉求,1938。“格别乌尝试框住中国布尔什维克”。 第2卷第10期。3月5日。

. 1938. ‘Slanders Against Chen Tuhsiu Repudiated by Noted Chinese Scholars’. Volume 2 Number 22. 28 May. 1938年。“对陈独秀的诬蔑遭中国知名学者否认”。 第2卷第22期,5月28日

. 1938. ‘Chinese Trotskyists Lead Strike Against Japan Ship’. Volume 2 Number 36. 3 September. 1938年。“中国托洛茨基主义者打击日本船只”。 第2卷第36期,9月3日。

Stranahan, Patricia. 1998. Underground: The Shanghai Communist Party and the Politics of Survival, 1927-1937. New York: Rowman and Littlefield. 地下活动:1927 - 1937年上海共产党和生存政治。 纽约:Rowman和Littlefield 出版社。

Tuolouciji [Trotsky]. 1947. Zhongguo geming wenti. Translated and Edited by Xiao Kechuan [Wang Fanxi]. Shanghai: Chunyan chubanshe. 托洛茨基。1947。中国革命问题。 由王凡西编译。上海:春燕出版社。

Wakeman, Frederic, Jr. 1995. Policing Shanghai, 1927-1937. Berkeley: University of California Press. 1995年,警务上海,1927 - 1937年。 伯克利:加州大学出版社。

Wang F. [Wang Fanxi]. 1974. ‘Memoirs of a Chinese Trotskyist’. International. Volume 2 Number 3. 王凡西。1974年。“一个中国托洛茨基主义者的回忆录”。国际。 第2卷第3期。

Wang Fanxi. 1991. Memoirs of a Chinese Revolutionary. Translated and with an Introduction by Gregor Benton. New York: Columbia University Press. 王凡西。1991 年。“一个中国革命者的回忆录”。由Gregor Benton 翻译并作序。纽约:哥伦比亚大学出版社

Wang Jianmin. 1973. ‘Chen Duxiu via yu Zhang Shizhao chu ting’. Zhonghua yuebao. Part one July. Part two August. 王建民,1973。‘陈独秀与章士钊出庭’。中华月报。第一部,7月,第二部,8月。

Wang M.Y. [Wang Fanxi]. 1948a. ‘China’s Trotskyism in the War: Was China’s War Progressive?’ The New International. Volume 14 Number 2. 王凡西,1948a. “战争中的中国托洛茨基主义:中国的战争是进步的吗?”新国际。第14卷第2期。

. ‘Problems of Chinese Trotskyism: Conclusion of the Minority’s Document’ New International Volume 14 Number 3. “中国托派主义问题:少数派文献的结论”新国际,第14卷第3期。

Wuchanzhe. 1930. ‘Xiehui weiyuanhui zhuan ‘Women de hua’, ‘Shiyue she’, ‘Zhandou she’ quanti tongzhi’. Number 6. 无产者,1930.“协会委员会撰‘我们的话’,‘十月社’‘战斗社’全体同志”。第6期。

Zhang Kai. 1994. ‘Remove all false allegations on the Chinese Trotskyists’ Shiyue pinglun. Volume 24 Number 4. 张开,1994。 “消除所有对中国托派人士的虚假指控”。 十月评论,第24卷第4期。

. 2005. ‘Zhongguo Tuopai zai kangzhan zhongde zhuzhang he xingdong’ Shiyue pinglun. Volume 32 Numbers 2/3.

2005年,“中国托派在抗战中的主张和行动”,十月评论,第32卷第2/3期。

. 2015. Joseph T. Miller Interview. Hong Kong. 10 November. 2015年,约瑟夫·米勒采访。 香港。 11月10日。

Zheng Chaolin. 1980. ‘Chen Duxiu and the Trotskyists’. in Benton. 1996. 郑超麟, 1980。“陈独秀和托洛茨基主义者”。 本顿,1996年。

. 1997. An Oppositionist for Life: Memoirs of the Chinese Revolutionary Zheng Chaolin. Edited and Translated by Gregor Benton. New Jersey: Humanities Press. 毕生反对派:中国革命家郑超麟回忆。 由Gregor Benton编译。 新泽西:人文出版社。

Zheng Xuejia. 1976. Suowei ‘Tuofei Hanjian’shijian. Taibei: Guoji gongdang wenti yanjiu. 郑学稼,1976。所谓“托匪汉奸”事件。台北:国际共党问题研究。

. 1989. Chen Duxiu zhuan. Volume 2. Taibei: Shibao wenhua. 1989年,陈独秀传,卷2,台北:时报文化。

[1] 约瑟夫·T·米(Joseph T. Miller):伊利诺斯大学厄巴纳-香槟分校退休兼职政治学助理教授,电子邮件:[email protected].

[2] 关于中国托洛茨基主义一般背景的英文介绍见:卡根(Kagan),1969年;米勒(Miller),1979年;本顿(Benton),1996年;和本顿(Benton),2015年。“中国左派反对派”和“中国共产主义同盟”这个术语经常互换使用。

[3] 该组织的创始文件“我们的政治意见书”(Women de zhengzhi yijian shu)全文见: Peng,1983:305-35。五个部分中的三个被翻译成英文,1996:414-28

[4] 有关统一会议事实真相的争议持续了多年。

[5] 据王说,改名发生于1936年初。陈碧兰(Chen Bilan)写道,从1931年起,统一组织取名为中国共产主义同盟。 见 Wang, 1991: 173-4;陈,1980:32;Glass,1990 [1939]

[6] 在中国的这些有限成功出现的当时,身处苏联的中国反对派活动分子正遭到剧烈攻击。 1931年5月至7月,“十九人案件”在莫斯科进行审判,导致许多人被监禁。 参见 Sin-Lin,2012:295-8。

[7] 这一重要事件的范围,正如作者的介绍,‘中国长期内战突然陷入中日之间的区域性战争,所以当1941年冲突成为全球性的时候,中国人进行的内战处在区域战争中,这个区域则处在一场总体的全球战争中。’ Paine,2014:5

[8] 1932年2月29日,关东军在沈阳召开会议,讨论满洲未来。 它单方面将其名字改为满洲,但是在国际上满洲国的音译更为出名’ Paine,2014: 17。

[9] 陈其昌在1943年被日本警方逮捕、磨和处决。彭述之对陈其昌的批评,见 Peng, 2016:358-61。

[10] 与中共决裂之后,以撒把印刷社和印刷铅字捐给了共产主义同盟。 然后他去了北京,开始研究‘中国革命悲剧’的原因。 Hirson,2003:127-8; Isaacs,1985:28-32

[11] 关于托洛茨基对“民众阵线”与“统一战线”的评论,见 Evans and Block,1976:594-6。

[12] 有关此期间的“绥靖者和叛徒”的最近讨论,见Coble, 2015: 75-9。

[13] 应该注意的是,刘家良很快就转而反对王的立场。

[14] 此文最初发表在‘保卫马克思主义’丛书,该系列出版了许多发生在1941年至1945年期间的同盟里的辩论文件。

[15] 王凡西指出,虽然采取彭的立场者原来是少数,但该立场曾经成了第四国际的主要路线,通过了其自己关于战争的决议。 见Wang,1991:234-5。

[16] 关于应用在国际托洛茨基运动中的“革命失败主义”概念,有非常有用的历史回顾和分析,见Joubert,1988:1:3

[17] 另外,见“关于战争的决议”,“Evans and Block”, 1976,574-7.

[18] 关于第四国际内部争论的材料汇集,见 Matgamna, 1998。