生態社會主義不僅是戰略,還是文明規劃

亞歷山大·阿勞霍·科斯塔、丹尼爾·坦諾羅

巴西生態活動家亞歷山大·阿勞霍·科斯塔(Alexandre Araujo Costa)同比利時生態作家兼活動家丹尼爾·坦諾羅(Daniel Tanuro)就生態學和生態社會主義的一系列問題進行了交談。

多年來,左翼組織一般都不太關注環境問題,但至少自第十五次大會以來,第四國際似乎越來越關注我們所說的“生態危機”。是什麼東西改變了?

事實上,在20世紀60年代,大多數左翼組織忽略過了這一點,當時,所謂的“生態危機”成為一個受到廣泛社會注意的新問題(雖然人們可以給這個新興事件標上一個象徵性的生日:瑞吉兒·卡森(Rachel Carson)的書“寂靜的春天”,出版於1962年)。 其主要原因是這些組織的注意力集中於殖民地國家(古巴,阿爾及利亞,越南等)的反殖民主義戰爭和革命,關注反對東方官僚體系(波蘭,匈牙利)的群眾運動,以及西方青年和工人的激進化。

但在我看來,這個原因並不是唯一的原因。 我們還必須考慮到,從理論的角度來看,左派組織不能輕易應對生態危機。 例如,許多作者對於譴責資本主義技術和限制增長的想法感到不安。 實際上,在這些話題方面,馬克思著作中的內容是非常豐富的,但是他的後繼者似乎已經忘記了他的貢獻(關於圈地,關於資本對人與自然的社會新陳代謝的破壞,關於林業,農業,土地管理的後果,等等)。甚至像我們的同志歐尼斯特·曼德爾(Ernest Mandel)這樣富有創造性的開放的革命馬克思主義思想家也是如此。

我想說清楚一點:在我看來,馬克思生態學的說法有點誇大, 必須考慮到馬克思恩格斯著作中的衝突和矛盾。 但馬克思遺產的生態方面確實令人印象深刻,他的政治經濟學批判為我們提供了使其蓬勃發展的絕佳工具。 那麼,我們應該如何解釋這個事實:大部分馬克思主義左派在上個世紀60年代都錯過了生態學這輛列車? 當然,史達林主義要負很大一部分責任,但是這種解釋對於反史達林主義潮流的情況,就不是很有說服力的。我認為,生產論和科學主義的觀念非常廣泛地污染著左派。 它開始於19世紀末的社會民主,在共產主義運動中沒有真正紮根 --- 也許是因為俄羅斯,那裡發生了革命,是一個落後的國家。

我認為,有三個方面的變化:首先,是核威脅培養了一種意識,即技術不是中立的; 其次,貧苦農民和土著鬥爭表現出生態問題的社會層面; 第三,少數作者開始重新回顧馬克思關於自然的論述,發掘他的遺產。 儘管如此,大多數左派人士仍然滿足于純粹的宣傳主義方法,告訴人們在資本主義的框架內不可能有任何生態主義的選擇,話雖不錯,但這並不意味著我們不需要提出具體的生態要求和改革,把它們同過渡綱領的社會要求結合起來。

邁向這一綱領的一個重要步驟,是邁克爾·洛維(Michael Löwy)和喬爾·科維爾(Joel Kovel)於2001年撰寫的“生態社會主義宣言(Ecosocialist Manifesto)”。催生這個宣言的動機是深化的生態危機及其全球性,氣候變化則是一個主要威脅。與此同時,在我們組織中,有越來越多的積極分子參與了針對生態挑戰的社會運動,特別是氣候運動和糧食主權運動(這些運動密切相關,因為農業企業在全球暖化中扮演重要角色)。 自上次大會以來,第四國際已經將自己定義為一個生態社會主義組織。

按照你的觀點,氣候變化有多令人擔憂? 問題僅僅是技術的適當使用,比如用可再生能源代替化石燃料嗎? 通過碳捕集與地球工程技術相結合,就可以扶正地球的氣候嗎?

氣候變化是極其令人擔憂的。 實際上,這可能是我們必須應對的最危險的社會生態威脅,具有短期,中期和長期的巨大後果。 我不想對此做太詳細討論,但是必須知道,3攝氏度的升溫極有可能導致海平面上升約7米。 到達這個程度需要一千年甚至更長的時間,但這一運動是不可能停止的。專家認為 短期內,到本世紀末,海平面上升60-90釐米。 這將意味著數以億計的難民。 如果考慮到氣候變化的其他影響(極端天氣事件,農業生產率下降等),結論是令人恐懼的:在某一閾值以上,一個八,九十億人口的人類將無法適應氣候變化。 如何定義這個閥值,不僅僅是一個科學問題,而且還是一個政治問題。 在巴黎,各國政府決定採取行動,將變暖溫度維持在2°C以下,並試圖將其限制到1.5°C。 平均2°C的變暖應該被認為是一場災難。

顯然,氣候變化不是唯一的威脅:其他的威脅有物種的大量滅絕,海洋的酸化,土壤的退化,由於氮磷污染,化學污染造成的海洋生物死亡,臭氧層的消耗,淡水資源的過度使用和大氣中的氣霧劑濃度(Aerosol loading)。 但是,氣候變化起著核心作用,直接或間接地與大多數其他威脅相關:是使生物多樣性喪失的一個重要因素,海洋酸化的原因是大氣中二氧化碳濃度的上升,海洋中氮和磷的過量來自農業企業,這些企業在淡水濫用和土壤流失等方面起著主要作用,等等。 事實上,大多數問題是相互關聯的,這意味著,把對氣候變化的回應與對其他挑戰的回應分開是錯誤的。 然而,所有這些生態挑戰都具有相同的根本來源:資本主義積累,利潤競爭所帶動的數量增長。

這意味著氣候變化不僅僅是一個技術問題。 它提出了全球替代這種生產模式的基本問題。 這個替代模式在客觀上是非常緊迫的。它是如此的緊迫, 實際上,因為即使從技術角度看,綠色資本主義的戰略也是有偏差的。 當然,完全有可能只依靠可再生能源來生產我們所需要的所有能源。 但是,您如何生產光伏面板,風車和其他設備? 用什麼能量? 從邏輯上講,你必須考慮到過渡過程本身將需要額外的能源,並且過渡開始時,這個額外能量的80%,來自化石,將引起額外的二氧化碳排放量。 因此,你需要一個計畫,在某處做額外的碳削減,以補償額外的排放量。 否則,即使可再生能源的份額迅速提高,全球排放量也會繼續增加,因為那意味著你可能超過了所謂的“碳預算”,即加到大氣中的碳排放量,所謂“碳預算”,也就是在本世紀末之前,人們想要讓溫度增加不超過一定閾值的可能性。 根據IPCC的資料,2011年至2100年期間,要以66%的概率把溫度增加限制在1.5°C,則碳預算為4000億噸。 全球排放量約為400億噸/年,而且尚在改進中。 換句話說,1.5攝氏度的碳預算只能用到2021年。因此,我們已經撞牆了。 這是資本主義狂熱追求利潤的具體結果,也是拒絕規劃必要的減排功能轉型的具體結果。

這確實開啟了關於碳捕獲和地球工程的辯論。 在資本主義生產主義制度的框架內,碳捕獲和地球工程是抵消超出碳預算的唯一可能的“解決方案”。 我之所以用引號,因為這些是魔法師徒弟(sorcerer’s apprentice)的解決方案。 其中最成熟的技術之一就是所謂的生物能源結合碳捕獲封存法(BECCS)。這個想法是在發電廠中用生物材料替代化石燃料,捕獲燃燒產生的二氧化碳並將其儲存在地質層中。 由於生長中的植物吸收大氣中的二氧化碳,大規模使用生物能源結合碳捕獲與封存法(BECCS)應該能夠減少溫室效應,從而改善碳排放的收支。除了原因外,這還是一個非常假設性的解決辦法,因為沒有人知道將二氧化碳保持在地下,技術上是否有可能,能持續多久。 同時,對這個問題的反應是非常棘手的,因為生產必需的生物質材料將需要巨大的土地面積:大約相當於當今農業使用土地的五分之一或四分之一。 一方面,將農田轉化為生物質材料種植,將不利於糧食生產。 另一方面,在非耕地建立工業生物質材料種植園,將會對生物多樣性造成可怕的破壞,使自然界極度貧瘠。 可以說,95%的包含實施這種技術的IPCC氣候方案,是非常值得懷疑的。也就是說,這進一步證明了科學不是中立和客觀的,特別是在進行社會經濟預測時。

值得注意的是,1.5°C的碳預算將被超過,而2°C 的預算很可能會很快被超過,但這並不意味著,我們應該兩害相權取其輕而接受資本主義技術。 反之,情況非常嚴重,事實是,減少和取消碳排放是不夠的。 挽救氣候需要從大氣中移除碳。 但是,這個目標可以更好地達成,而不用訴諸生物能源結合碳捕獲封存法(BECCS)或其他危險技術。 資本主義選擇BECCS等技術的原因是它們適合利潤競爭。 另一種方法是發展和推廣農民有機農業,並謹慎的管理森林和土地,尊重土著人民。 通過這種方式,可以從大氣中除去大量的碳並將其存留在土壤中,同時促進生物多樣性並為每個人提供良好的食物。 但是這個選擇意味著同農業企業和土地所有者進行激烈的反資本主義鬥爭。 換句話說,解決辦法不是在技術領域,而是在政治領域。

最近樂施會(Oxfam)提出的一項研究顯示,八名男子控制的財富與一半人類的財富相當。 我們也打破了全球溫度記錄(再次),我們大氣的二氧化碳濃度超過了400ppm。 氣候變化和人類不平等是否有聯繫?

當然是。 眾所周知,一般而言,災難中,特別是在氣候災難中,主要受害者是窮人。 顯然,由於人類活動(更準確地說:由於資本主義活動)造成的氣候災難也是如此。 事實上,正如我們在世界各地清楚看到的那樣:2014年颱風海燕在菲律賓造成的災難,2005年卡特裡娜颶風在美國,2010年的巴基斯坦洪水氾濫,2003年歐洲遭受熱浪襲擊,貝南等非洲國家出現乾旱和海平面升高,等等。

此外,資本主義對氣候變化的反應是這種社會不平等的加速器。 因為其政策是建立在市場機制基礎上的,特別是依賴自然資源的商品化/佔有。 它主要依靠“把外部性內在化(internalising externalities)”,其意思是,環境損害的價格必須被估價並包含在商品和服務的價格中。 當然,這個價格然後傳遞給最終消費者。 那些有錢的人可以投資于更清潔的技術 --- 比如電動車 --- 其他人則不能,所以他們為同樣的服務(在這種情況下,為了“行”(流動性))支付更多的費用。

在不平等加深的背景下,保險業發揮了特殊的作用:拒絕給風險增大的貧困地區提供保險,或者提高人民的投保費。 一般而言,金融業扮演著重要角色,投資於高度投機性的碳市場。 例如,它投資于森林,因為森林作為碳聚匯的功能已經商品化。 結果,土著人民被禁以生計,其名義是保護自然,而土著人民幾個世紀以來是一直在保護自然的。 例如,由於生產生物燃料和生物柴油,農業領域正在經歷類似的剝削和無產階級化過程。 在這方面,保護自然也被用作藉口,以便加深不平等並執行公司統治的政策。

這些資源的商品化和佔用的市場機制,很可能在未來變得越來越重要,產生越來越多的社會不平等。 鑒於之前關於地球工程的實施,特別是BECCS所說的,這一點是顯而易見的。 但更有甚者。 尼古拉斯·斯特恩爵士(Sir Nicholas Stern)主持的非常有影響力的智囊團‘全球委員會(Global Commission)’ 有個最新報告,專注於基礎設施在所謂的綠色經濟過渡中的作用。 該檔將自然界定義為“基礎設施”,解釋了讓基礎設施對資本具有吸引力的必要性,並得出結論認為,這種吸引力的一個關鍵條件是物業規則的一般化和穩定化。 潛在地,資本希望就像納入勞動力(儘管勞動力也是自然資源)那樣納入自然。

你能否談談生態危機與移民之間的關係,以及你如何思考未來的趨勢?

這是氣候變化最可怕的後果之一。 如前所述,超過一定的門檻,80億人口的人類就不可能適應氣候變化。 最危險的是那些被迫離開他們居住地的人。 這一進程已經在若干地區發生,例如在西非,它與戰爭,專政,恐怖主義和跨國公司搶佔土地的影響相結合。 在孟加拉,越南和一些小島嶼國家,這個進程也正在發生。 逃跑的人做什麼? 他們聚集於城鎮的郊區。 他們的社會結構受到廣泛的影響 --- 特別是性別關係,婦女經濟權力的喪失。 其中一些人,大多是男性,試圖移居富國。 如果他們通過旅程而倖存下來,他們會試圖把錢匯給家人。 這是一場巨大的災難。

你如何評估在這背景下特朗普的興起?

我給出的1.5°C碳預算的描述,意味著特朗普上臺的時刻,正值我們處於氣候變化失控的邊緣。 特朗普在競選期間表示,氣候變化是“中國人”為了使美國製造業失去競爭力而創造的一個騙局,他承諾要退出巴黎協議。 他身邊的工作人員充滿了氣候變化否認者,他選擇的領導環保局的人想要從內部摧毀它,此人曾作為奧克拉荷馬州總檢察長,幾十年來,一直試圖從外面摧毀它。

這一切都是非常令人擔憂的。 我們不支援巴黎協定,也不支援奧巴馬對這個協定的“全民堅定的貢獻”(NDC):從生態角度來看,兩者都是完全不足的,從社會的角度來看,是完全不公平的。 特別是,我們知道巴黎協定(1.5-2°C)的目標與NDC(2.7-3.7°C)的累積影響之間存在巨大的差距。 就排放而言,2025年這一差距將達到約5.8Gt(58億噸)。為了評估美國決定退出協議的影響,必須知道美國NDC相當於到2025年減排2Gt(20億噸,與2005年相比),而這些2Gt(20億)占NDC中191個協定簽署國的全球努力的大約20%。 因此,如果把特朗普的計畫付諸實踐,就意味著,為了不超過1.5攝氏度溫度,美國將在世界各國政府承諾要做的事情與應該做的事情之間的差距58億噸上,再加20億噸。 換句話說,就像我之前說過的那樣,因為美國,要不超過2°C是非常非常困難的; 沒有美國,這又是不可能做到的。

我認為,全世界的大多數統治階級現在都相信,氣候變化是現實的,是對其統治的巨大威脅,而這種威脅的現實 “源頭是人為的”。 中國,印度,歐盟等國家的反應表明,這種情況並沒有因為特朗普的當選而改變。甚至沙烏地阿拉伯也確認了其對巴黎協議及“全民堅定的貢獻”(NDC)的承諾。 但美國變卦的影響,如果得到證實的話,那就是其他國家會更不願意來填補這個空白。 從這個角度來看,歐盟非常保守的立場很有話說。 另一方面,我們應該要求各國政府加大氣候努力:一方面要填補巴黎和NDC之間的空白,另一方面要彌補美國背信造成的損失。 在現行資本主義政策的框架下,這是不可能實現的:它要求進行打破市場邏輯的改革,例如免費的公共交通,公眾支持隔熱建築的意願,支持農民反對農業企業,支持土著人民反對採礦和伐木公司,等等。

誠然,特朗普要實現自己的目標並不容易,一方面,因為部分的美國氣候政策依賴於各州,城市和企業,另一方面,又因為二氧化碳被清潔空氣法案(Clean Air Act)列為污染者。但是必須在更廣泛的範圍內看這個問題。 這不僅是特朗普的氣候政策問題,而且是他總體的政策問題。 特朗普的計畫是為了對抗美國霸權在世界上的衰落。 這也是奧巴馬的目標,但特朗普的方法不同。 奧巴馬希望在全球新自由主義治理的框架內實現這一目標。 特朗普想通過民族主義,種族主義,性別歧視,仇視伊斯蘭教及反猶太主義的野蠻政策來達到目的。 他主要關注資本主義的中國,這個崛起的大國將來可能會挑戰美國。 這個計畫會帶來嚴重的戰爭危險,甚至是第三次世界大戰。類似的情況出現過,在第一次世界大戰之前,大英帝國的衰落和德國的興起,以及希特勒在二戰之前經濟,社會和政治危機的深刻背景下的崛起(我沒有說特朗普是法西斯主義者,這不是重點)。 然而,在這種情況下,由於形勢的原因,氣候危機的緊迫性可以被歸為次要問題,儘管統治階級中的聰明人知道事實並非如此。

每一朵雲都鑲有銀色光沿。 這種情況的積極方面是,美國的兩極分化不僅有利於右翼,也有利於左翼。婦女進軍運動(Women’s March),反對“穆斯林禁令”的群眾運動,以及四月二十九日的“氣候遊行(March for Climate)”等,都表明挫敗特朗普是可能的。 這個挑戰是巨大的,不僅對美國人民而且對全世界所有人來說,都是如此。 在目前的情況下,擊敗特朗普是為氣候而戰的最佳途徑。 在所有國家,我們都應該試著跳上美國社會運動的車。 美國婦女運動剛剛發起了國際呼籲,要人們在3月8日(國際婦女節)加入她們的鬥爭。 這是個榜樣。 本著同樣的精神,我們應該在四月二十九日(或二十二日,美國的擁護科學遊行的日子)到處組織為氣候而戰的示威遊行。 當然,不是支援巴黎協議,而是提出徹底的生態社會主義要求。

我們生活在一個被人類活動如此深刻改變的世界裡,許多科學家認為我們已經進入了一個新的地質時代:人類本位紀。 你認為在革命性的左派綱領和戰略中,這必會有什麼樣的影響?

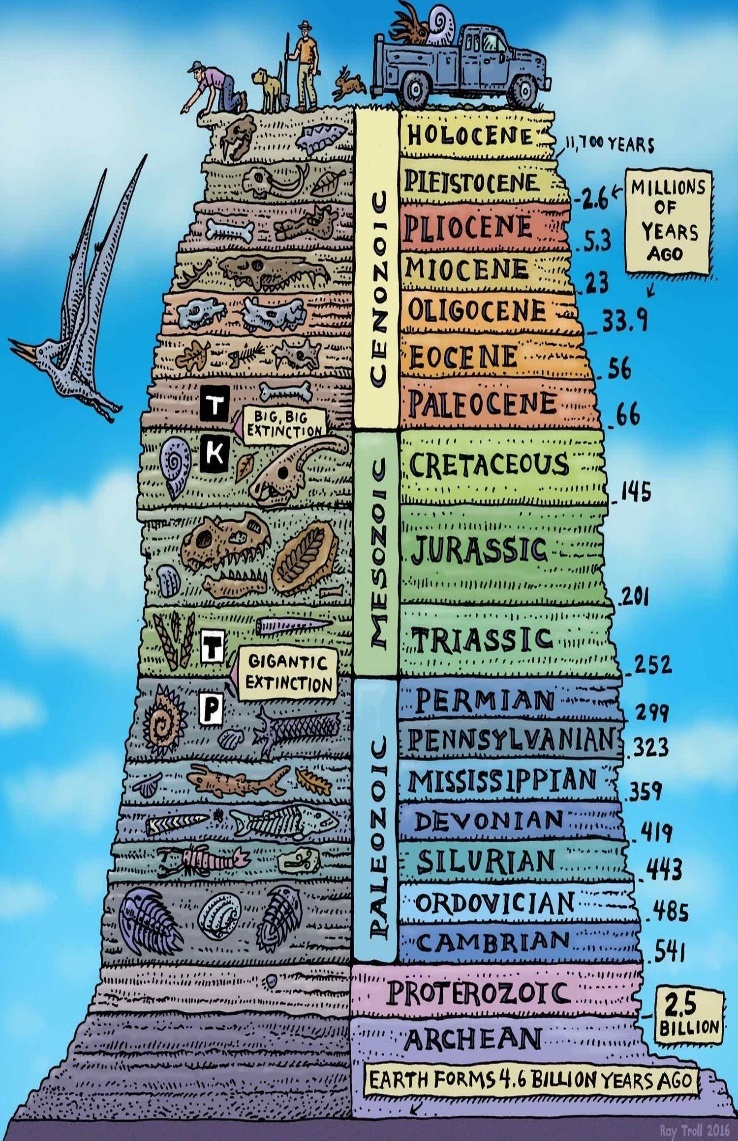

這確實是一個非常有趣的辯論。 科學家認為,人類本位紀(Anthropocene)起源於二戰後。 這是因為只有從那時起,人類活動的影響會導致地質變化,如海平面上升,核廢料,以前不存在的化學分子堆積等。從地質學的角度來看,這不容爭辯:日期依賴於客觀事實。 但是,有兩個潛在的社會和政治辯論:推動這一客觀變化的機制,以及綱領和戰略方面的影響。 這兩個爭論是有聯繫的。

關於機制的辯論,就是關於人類摧毀環境之原因的辯論。 當然,資本主義對這種破壞負有最大的責任:其增長邏輯,抽象價值生產和利潤最大化邏輯,同生態可持續性是不相容的。 曲線的指數特徵,顯示了作為時間函數的生態危機的各個方面的演變,它清楚地表明:所有這些曲線(溫室氣體排放,臭氧層消耗,化學污染,大氣氣溶膠負荷,物種損失等)顯示出二戰後出現的拐點。 與資本主義長期擴張浪潮的聯繫是絕對明顯的。 否認資本主義的重大責任,假裝人類本位紀(Anthropocene)不是資本主義的結果,而是智人(Homo),甚至是智人屬(genus Homo)的結果,這是荒謬的。

但這不是整個故事。 在資本主義之前就存在環境破壞,在20世紀的非資本主義社會也存在著大規模的環境破壞。 這與婦女所受的壓迫有一定的相似之處:它存在於資本主義之前,延續於所謂的“現存的社會主義社會”中。 在兩種情況下,分析的結論都是一樣的:廢除資本主義是婦女解放的必要條件,是人類與自然其他部分之間建立非掠奪性關係的必要條件,而不是充分的條件。 在婦女解放領域,這種分析的含義是雙重的:婦女需要一個自主的運動,革命者應該在這個運動中建立社會主義的傾向。 在這裡,我們顯然有做比較的局限,因為大自然的自主運動沒法干預社會辯論,這是當然的。

我們應該從中得出什麼結論? 有些人必須在社會辯論中代表自然界進行干預。 這就是生態社會主義者想要做的事情。 因此,生態社會主義不僅僅是一個把社會和環境要求聯繫起來的戰略:它是一個文明計畫,旨在發展一種新的生態意識,一種與自然的關係的新文化,一種新的宇宙觀。當然,沒有人能預先確定這個新意識的內容,但是我認為應該用尊重,關心和謹慎的態度來促成它。 我們知道人類有巨大的支配能力。 那是我們智慧的產物。 但是,“統治”可以從兩方面來理解:一方面,是一種殘暴和佔有的行為,另一方面,是理解,解決難題的能力。 我們應該立刻停止對自然第一種意義上的主宰,並試圖實行第二種意義上的“主宰”,因為一個好學生完全理解他們的題目。 我們已經造成了很多的破壞,但是如果可能的話,沒有理由不能用我們的智慧來照護自然,重建我們毀滅的東西。與傑瑞德•戴蒙德(Jared Diamond)所說的相反,過去有一些其他社會非常聰明地照護自己的環境,這要歸功於他們對自然非常深刻的瞭解。

總之,我們所需要的不僅是一場社會革命,而且也是一場文化革命。 必須立即開始非常具體的行為變化,但這不單純是個人行為的問題; 必須促進全社會行為的變化,並將通過具體的鬥爭獲取進展。 土著社會是靈感的源泉。 我認為小農在這個過程中起著決定性的作用,原因很明顯。 還有婦女。 不是因為他們對“自然”更敏感,而是因為他們所受的具體壓迫。 首先,由於他們生產了80%的食物,女性直接面對自然退化的現實及其後果。 其次,由於父權制的壓迫,婦女經常負責家庭內的繁殖工作:這使他們對我提到的三種動力的重要性有了一個特定的觀點:尊重,照顧和謹慎。